TNJ-054:本格的なMIDDLEBROOK法によるループ・ゲインの測定(前編)

はじめに

今回と次回の技術ノートでは、これまでこの回路設計Webラボでも何回かご紹介してきた、帰還増幅回路(単に増幅回路というほうがいいかもしれませんが)のループ・ゲインを測定する方法である「Middlebrook法 [1]」について、その本格的な活用方法を説明したいと思います。

なお上記で「帰還増幅回路」として示したのは、「増幅部分であるOPアンプ(など)自体と帰還部分」で実際の増幅回路が実現されていることから、帰還の重要性を示したいがために、そのような表現を用いたのでした。

帰還増幅回路の発明は

「帰還増幅回路、フィードバック回路を発明したのは誰なのか」と、とある日の朝、私は通勤途上の電車の中で思いました。どういうキーワードでサーチしたか記憶にありませんが、[2]の資料をGoogleのサーチ結果として見つけることができました。Harold S. Blackという、当時Bell研に勤務していた人なのですね。もっと著名な人かと(失礼!)考えていましたが、この方なのですね。Harold S. Blackを知らなかった私のほうが「もぐり」かもしれません(笑)。Harold S. Blackは帰還増幅回路を図1のように表しました。これは現代でもよく見る帰還増幅回路のブロック図と同じですが、増幅部分はAではなくμを用いています。[2]は氏が帰還増幅回路の概念を発明した時代の回顧録ともいえる資料です。その重要な部分を抜粋してみましょう([2]より引用)。

Inspiration on the Lackawanna Ferry

Then came the morning of Tuesday, August 2, 1927, when the concept of the negative feedback amplifier came to me in a flash while I was crossing the Hudson River on the Lackawanna Ferry, on my way to work. For more than 50 years I have pondered how and why the idea came, and I can't say any more today than I could that morning.

この一文を翻訳してみます。

ラッカワナ・フェリー乗船中の閃き

それは1927年8月2日火曜日の朝だった。私は通勤のためラッカワナ・フェリーでハドソン川を渡っていた。そこで負帰還増幅器のアイディアが急に閃いた。それから50年以上のあいだ、そのアイディアがどのように、そしてなぜ、そのとき閃いたかに想いを巡らせてきた。しかし現時点においても「あの朝に気がついたんだよ」ということより多くを、それ以上の何さえ、語ることができない。

江崎博士を間近にして

なるほど…。そういえば私は、30代後半のときに江崎玲於奈博士の講演を聞く機会がありました。その講演の前に、何かの記事で江崎博士が「トンネル・ダイオード(トンネル効果)のコンセプトを閃いたのは、通勤中にホームに電車が滑り込んできたとき」という話しを何かで読んだ記憶がありました。たぶん、10代後半か20代前半だったかと思います。なおそのトピックは現時点でネットでサーチしても出てきませんし、発見のトピックとしては別のストーリーで紹介されているところもありました。そのためその話しの真偽は不明ですが…。

ともあれ、江崎博士の講演は、「巨人の方の上に乗り、遠くを眺める」という話し(次のTNJ-055にその話題を説明します)と、「知識を富に変換する」という含蓄のある言葉、そして「セレンディピティ(serendipity)」という話題だったことを、この歳になった(「この歳」って…。歳とったというやら、まだ若いのやら。最近のテレビ・ネタでは「名前のわきに『5さい』と書いて」というのがはやりですね [3])今でも鮮明に覚えています。

自然科学における「セレンディピティ」とは、偶然に、神が降臨して授けていただけたように、ふっと気が付くという意味になります。しかし江崎博士の講演における「セレンディピティ」の話題は、怠惰にしていて気が付くものではなく、四六時中そのこと(研究)を考え、考え、考え尽くし、その結果として、その努力が報われるように、まるで神が降臨したように、「ふっと気が付く」というお話しだったのでした。

これは「大きなことを成し遂げるには、長く、たゆまぬ努力が必要」ということの裏返しととるべきでしょう。

Harold S. Blackの閃きもセレンディピティと言えるだろう

そのHarold S. Blackの回顧録 [2]は続きます。

All I know is that after several years of hard work on the problem, I suddenly realized that if I fed the amplifier output back to the input, in reverse phase, and kept the device from oscillating (singing, as we called it then), I would have exactly what I wanted: a means of cancelling out the distortion in the output.

ここも訳してみましょう。

ただひとつ言えることは、私は、とある問題に数年間かけて真摯に向き合ってきたのち、まさしく突然、そのアイディアが閃いたということだ。増幅器の出力を入力に逆位相で帰還したとしたら、それも回路が発振しないように帰還できたとしたら、その問題に対する私が求めていた答え「そのものずばり」を得られるのではないかと気がついたのだ。その問題とは、出力の歪みをキャンセルする方法だったのた。

なるほど…、まさしくこれは、江崎博士のお話しされていたセレンディピティそのものです。「大きなことを成し遂げるには、長く、たゆまぬ努力が必要」…。時代を超えて染み入ります。

Harold S. Blackの論文はいまでも閲覧できる

つづいて、この記事を書くために、もう少し調べてみました。Wikipedia [4]にはHarold S. Blackの発表した1934年の論文「Stabilized feed-back amplifiers [5]」がReferencesに掲載されています。この論文はネットでそのままサーチしても候補としてあがってきませんが、IEEE Xplore [6](IEEEの論文データベース)から得ることができます(ただし会員であるか有料でのDLとなります)。なお、閃きから論文発表まで時間があるようですが、論文発表の前となる閃きの翌年(1927年8月)に、特許出願を行っています[7]。特許登録自体はだいぶ時間を経て、1937年となっています(U.S. Patent 2 102 671)。

ループ・ゲインを測定するには

ループ・ゲインとは、図2のように帰還増幅系を増幅部分と帰還部分に分けて、この一巡でどれだけゲインがあるかを定義するものです。

Harold S. Blackはその論文[5]で増幅部分をμと表し、帰還部分をβと表しました。近代では増幅部分μはAを使うことがほとんどで、この技術ノートでもOPアンプのオープン・ループ・ゲイン(OPアンプ単体の増幅率)が周波数特性fを持っていることを意図して、A(f)と表現することにします。これからループ・ゲインは

このループ・ゲインを得て、それから位相余裕を求めることで、帰還増幅系の安定度を確認することができます。これはこのWebラボでも、たとえば[8-10]に詳しく説明されています。

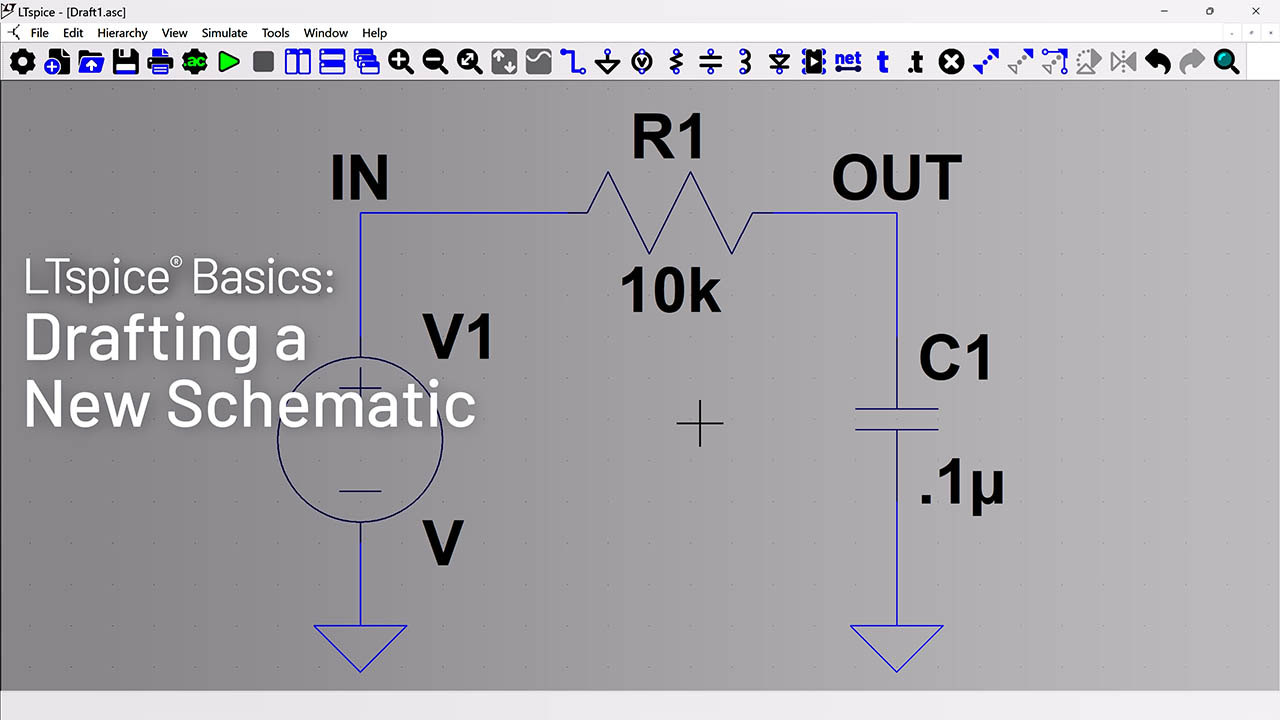

実測やSPICEシミュレーションでループ・ゲインを得るには、図3のような方法が数学的には考えられますが、現実の電子回路でこの方法を用いると、OPアンプの入力オフセット電圧などの誤差がオープン・ループ・ゲインA(f) @ f=0 で大きく増幅されますので、出力が振り切ってしまい、回路がまともに動きません(正しい答えが得られません)。

そこで図4の方法が考えだされました。この方法は帰還ループを切ることなくループ・ゲインを得ることができます。この図はLTspiceでのシミュレーション回路ですが、シミュレーション実行後にループ・ゲインを表示させるには、Add TracesでExpression(s) to addのダイアログ・ボックスに

V(VOUT)/V(VFB)

と書き込んでOKを押すことで、ループ・ゲイン(ゲイン自体と位相)を図5のように得ることができます。

なお、図4の回路は増幅度が10倍、また以降で負荷容量を接続してシミュレーションを行うために、進み位相補償としてC2 47pFが接続されています。

ここで使用したOPアンプLT1128は

ここで使用したOPアンプLT1128はLT1028とならぶ(というか、基本的には同じもの)超ロー・ノイズのOPアンプです。このふたつの違いは内部補償容量の大きさであり、ノイズ特性はほぼ同一です。このOPアンプは以降に示すようなレール・ツー・レールのOPアンプではありません。

製品の概要をご紹介しておくと、

【概要】

LT1028(利得-1で安定)/LT1128(利得+1で安定)では、0.85nV/√Hz (1kHz)および1.0nV/√Hz (10Hz)など新しいノイズ性能の規格が得られます。この超低ノイズとともに優れた高速仕様(利得・バンド幅積がLT1028では75MHz、LT1128では20MHz)、無歪み出力、および高精度パラメータ(0.1μV/℃のドリフト、10μVのオフセット電圧、30,000,000の電圧利得)が得られます。LT1028/LT1128の入力段はほぼ1mAのコレクタ電流動作によって低電圧ノイズを達成していますが、入力バイアス電流はわずか25nAです。

なぜこの方法でループ・ゲインを測定できるの

たまにこのような質問があります。図3のような方法であれば、数学的表現から直観的に測定方法を理解できますが、図4の方法では「なぜこの方法でループ・ゲインを測定できるの?」というのもご尤(もっと)もなお話しです。

これはベクトルで考えると理解がしやすいことになります。図6をご覧ください。この図は図4をベースにしたものです。帰還信号を 、出力を

、出力を とすれば、それぞれベクトルとして、

とすれば、それぞれベクトルとして、

としてループ・ゲインを得られるわけです。ここでVFBは反転入力端子に加わるものになりますので、入出力極性が反転していることがポイントです。

これを低い周波数におけるベクトル図として表してみると、図7のように逆方向のベクトル(入出力極性が反転しているから)として、それも![]() が、その低い周波数における大きなループ・ゲイン倍として

が、その低い周波数における大きなループ・ゲイン倍として![]() を増幅したかたちで表すことができます。

を増幅したかたちで表すことができます。

入出力電圧の差分量が固定されていると考える

もしここで、この![]() と

と![]() の差分量

の差分量![]() が規定(固定)されているとすれば、つまり

が規定(固定)されているとすれば、つまり

とすれば、![]() と

と![]() の差分量が一定(ノルム、大きさとして

の差分量が一定(ノルム、大きさとして![]() になるように、

になるように、![]() と

と![]() の大きさが(ループ・ゲイン倍の比率を維持したままで)調整されて動作せざるをえなくなります。

の大きさが(ループ・ゲイン倍の比率を維持したままで)調整されて動作せざるをえなくなります。

この状態を、周波数が上昇して、ループ・ゲインが1倍(0dB)近くになったことを考えます。これを図8に示します。このとき![]() と

と![]() は、ループ・ゲインが1倍近くであることから、ほぼ同じ長さ(ノルム)になります。

は、ループ・ゲインが1倍近くであることから、ほぼ同じ長さ(ノルム)になります。

もしここでも、![]() と

と![]() の差分量

の差分量![]() が規定(固定)されているとすれば、つまり式(3)の状態だとすれば、ここでも

が規定(固定)されているとすれば、つまり式(3)の状態だとすれば、ここでも![]() と

と![]() の差分量が一定(ノルム、大きさとして

の差分量が一定(ノルム、大きさとして![]() )になるように、

)になるように、![]() と

と![]() の大きさが調整されて動作せざるをえなくなります。

の大きさが調整されて動作せざるをえなくなります。

この差分量![]() を図4に示す帰還ループに挿入する電圧源だと考えてください。この差分量を維持するように、OPアンプ帰還増幅回路は見かけ上、

を図4に示す帰還ループに挿入する電圧源だと考えてください。この差分量を維持するように、OPアンプ帰還増幅回路は見かけ上、![]() と

と![]() の大きさが調整されて動作していることになるわけです。図4はこのように動作していたわけです。

の大きさが調整されて動作していることになるわけです。図4はこのように動作していたわけです。

どんな場合でもこれで適切なのか

実は図4のループ・ゲイン測定方法には限界が存在します。図4の測定方法は、Middlebrook法で「電圧注入法」と呼ばれるものです。この測定方法の仮定は、図9において、OPアンプ出力を見た出力インピーダンスZOUTと、同じ点から帰還回路を見た入力インピーダンスZFBとが、ZOUT≪ZFBという関係であるということです。

帰還のある電源回路では、出力インピーダンスZOUTは十分に低いので、電圧注入法で問題ありません。またOPアンプ帰還増幅回路でも、出力に抵抗値の大きめな帰還抵抗のみが接続されている場合はこの測定方法で問題ありません。

LT1128に負荷容量をつけてみる

一般的にOPアンプの出力インピーダンスは低いものとして考えます。ましてや帰還が形成されていれば、そのループ・ゲイン+1倍で出力インピーダンスが低減します。

LT1128のデータシートにはELECTRICAL CHARACTERISTICS のところにOpen-Loop Output Impedanceは80Ω typと記載されています。また図10も同じくLT1128のデータシートから抜粋したものですが、ループ・ゲインが低減する、高い周波数での出力インピーダンスの値からも、「裸の」出力インピーダンスZOUTは80Ω程度とみることができます。高域でループ・ゲインが低下することで、「裸の」出力インピーダンスが見えることになるからです。

それではこの条件で周波数特性をAC解析でシミュレーションしてみましょう。

シミュレーション結果を図12に示します。ループ・ゲインが1倍(0dB)になる周波数(740kHz)で位相余裕を見てみると、31°になっています。位相余裕は十分ではありませんが、ある程度はあるように見受けられます。

この結果の検証をするために、回路の入出力特性を図13のようにAC解析でシミュレーションしてみます。シミュレーション結果を図14に示します。ゲイン・ピークが11dBもあり、到底31°も位相余裕があるようには見られません。OPアンプ回路を構成した経験のある方だと、「たしかに2200pFという負荷容量はかなり大きいから回路が不安定になるはずだ(位相余裕が低下するはずだ)」と感じるのではないかと思います。図14のゲイン・ピークから想定すると、位相余裕は15°程度だと考えられます。

これではつじつまが合いません。実はこれは、電圧注入法では誤差が生じてしまうことを表しているのです。

レール・ツー・レール出力のOPアンプは出力インピーダンスが高めなので電圧注入法では誤差が増大しやすい

ここまでエミッタ出力構造(これを一般的には「コレクタ接地回路」と言いますが、読者の皆様の混乱を避けるため、「エミッタ出力構造」として示していきます)のOPアンプLT1128を例としました。いっぽうコレクタ出力構造(同じく一般的には「エミッタ接地回路」と言いますが、「コレクタ出力構造」として示していきます)となっているレール・ツー・レール出力のOPアンプでは、出力インピーダンスZOUTが高くなることから、十分な注意が必要です。図15はエミッタ出力構造のOPアンプLT6231のデータシートから抜粋した簡易等価回路です。LT6231も概要を以下にご紹介しておきましょう。

LT6231 215MHz、レール・トゥ・レール出力、1.1nV/√Hz、3.5mAオペアンプ・ファミリ

【概要】

LT6230 /LT6231/LT6232 は、1.1nV/√Hzのノイズ電圧とわずか3.5mAの消費電流(アンプ1個当たり)を特長とする、シングル/デュアル/クワッド、低ノイズ、レール・トゥ・レール出力、ユニティゲイン安定オペアンプです。ノイズと消費電流が非常に低く、利得帯域幅積が215MHz、スルーレートが70V/μsで、低電源電圧信号調整システムに最適化されています。

レール・ツー・レール出力のOPアンプは回路テクニックにより、高域で出力インピーダンスが低減するように内部回路が構成されている場合も多いのですが、トランジスタのコレクタ出力はインピーダンスが高いという、トランジスタ自体の素養は、OPアンプという機能ブロックを構成しても同じです。これでは電圧注入法でループ・ゲインを得る場合の「ZOUT≪ZFB」という関係を維持することが更に難しくなってしまいます。電圧注入法では誤差が生じてしまう可能性が高まるということです。

レール・ツー・レール出力のOPアンプにはオープン・ループ・ゲインが変化するものがある

このようすは負荷抵抗によりオープン・ループ・ゲインが変化することで見てとれます。

トランジスタ増幅回路のコレクタ出力においては、図16のトランジスタの等価回路のように出力段が電圧量を電流量に比例する「コンダクタンス」となる回路となり、負荷抵抗の大きさにより(コレクタから出力される電流が抵抗に流れ、抵抗で生じる電圧降下として得られる)変換電圧量が変化します。電圧入力・電圧出力として考えた場合、トランジスタ増幅回路の電圧ゲインが変化するということです。レール・ツー・レール出力のコレクタ出力構造のOPアンプでも振る舞いは同じです。

図17はLT6231の利得帯域幅と負荷抵抗の関係を表した図です(データシートからの抜粋)。ここでの負荷抵抗は「帰還抵抗もそのうちの一部である」と考えることが重要です。負荷抵抗が減少していくと(グラフの横軸で左側にいくと)オープン・ループ・ゲインが減少するため、それにより利得帯域幅が減少していきます。

また図18のように大信号利得特性(Large-Signal Gain)という記述もデータシートにあり、ここでも負荷抵抗によりオープン・ループ・ゲインが変化していることが分かります。

このように(あまり技術解説記事などには出てきませんが)コレクタ出力構造となっているレール・ツー・レール出力のOPアンプでは、負荷抵抗(帰還抵抗)の大きさによりオープン・ループ・ゲインが変化するものがありますので、注意が必要です。

なおLT1128はエミッタ出力構造なので、レール・ツー・レール出力ではありませんし、このように抵抗の大きさでオープン・ループ・ゲインは変化しません。

出力に電圧源を挿入する電圧注入法で、コレクタ出力構造となっているレール・ツー・レール出力のOPアンプのループ・ゲインを求めると、その高い出力インピーダンスにより、ループ・ゲインを正しく測定できない場合が多くなります。そのため以降に示す電流注入法を併用するわけですが、そのような場合には、別のアプローチとして、OPアンプの入力端子側(入力インピーダンスが高い)に電圧源を挿入し、電圧注入法でループ・ゲインを得るシミュレーションを行うこともできます。

まとめと次回予告

今回と次回の技術ノートで…、と最初にお話ししたループ・ゲインの本格的測定方法ですが、今回はそのうち基本的な測定方法、そして電圧注入法の考え方としくみをご説明しました。また「ZOUT≪ZFB」という関係になっていない系でのOPアンプ増幅回路で、電圧注入法だけの測定では誤差が生じるようだという課題(疑問)を提示させていただきました。この話題が次回の後半につながっていく話題になります。

レール・ツー・レール出力のOPアンプで、負荷抵抗(帰還抵抗)の大きさによりオープン・ループ・ゲインが変化するものがあるという点も示しました。これは意外と多くの方が気にしていなかった点ではないかと思います。その一方でそれがOPアンプの安定性に関わってくるということも重要なポイントになりそうだと、これも提示させていただいた次第です。

次回はここまでの議論を基礎として、Middlebrook法を使って本格的なループ・ゲインの測定方法に踏み込んでみたいと思います。

著者について

デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...

この記事に関して

{{modalTitle}}

{{modalDescription}}

{{dropdownTitle}}

- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}

- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}

-

{{newProjectText}}

{{/if}}

{{newProjectTitle}}

{{projectNameErrorText}}