RF電力の測定と制御(パートI)

Read other articles in this series.

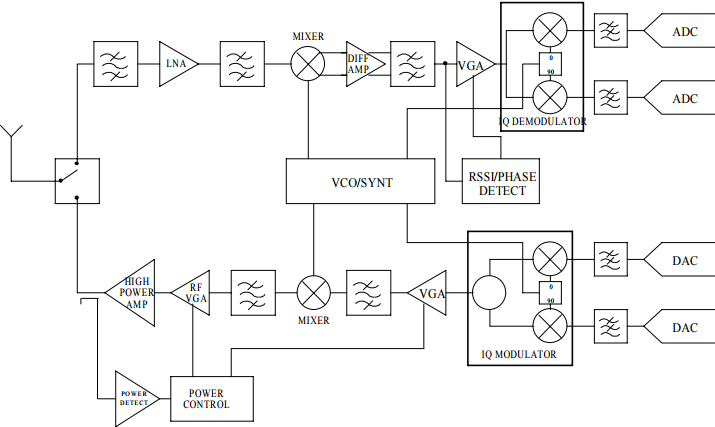

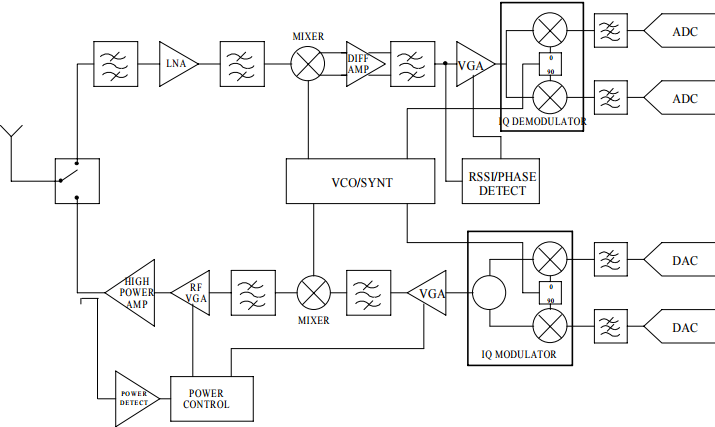

代表的な最新の通信シグナル・チェーンを図1に示します。送信する信号は、D/Aコンバータ(DAC)によりベースバンドに生成されます。この信号は中間周波数(IF)までミキシング・アップされ、それをフィルタで処理した後で、更に最終的な無線周波数(RF)へミキシング・アップされます。受信側では、これと逆の変換が行われます。受信された信号は増幅されてIF周波数までミキシング・ダウンされ、その状態でフィルタリングされてから、更にベースバンドにミキシング・ダウンされてデジタル変換されます。

図1. 最新のRFシグナル・チェーン

このようなシグナル・チェーンには極めて多様な形状とサイズのものがありますが、信号電力の測定と制御は、どのような形態の通信アプリケーションであっても必要です。送信側では、パワー・アンプ(PA)が確実に法的な放射条件に合致している必要があります。また、送信電力レベルが、加熱により損傷を生じるような値を超えることのないようにする必要もあります。

受信側では、一般に、あるダイナミック・レンジの中で入力信号レベルが変化します。これは気象条件による場合もあれば、受信信号の発信源がレシーバーから遠ざかっていく(例えば高速走行する車の中でモバイル・ハンドセットを使用する)ことによる場合もあります。通常、A/Dコンバータ(ADC)には一定の信号レベルを入力することが望まれます。それによって、最大限のS/N比(SNR)が得られるからです。これを実現するために、通常、受信シグナル・チェーンは1つまたは複数の可変ゲイン・アンプ(VGA)を使用しますが、このVGAは自動ゲイン制御(AGC)ループに組み込まれた電力測定デバイスによって制御します。なお、送信時の電力制御はRFまたはIFのどちらでも行うことができますが、受信側の信号処理は一般にIFで行われます。

いずれの場合も、信号強度測定の精度が非常に重要になります。例として、+50dBm(100W)の平均電力を送信する基地局を考えます。基地局から送信される電力を安定化するディテクタに±3dBの予測できない温度誤差があるとすると、この基地局は、ある時点で送信電力が53dB(200W)に達する可能性があります。これは、装置に熱対策を追加するのに過大なコストがかかるので、明らかに受け入れがたい状況です。

受信側の測定回路が不正確だと、ADCに送られる信号のレベリング品質も低下します。これが、ADCのオーバードライブ(入力信号が大きすぎる)や貴重なダイナミック・レンジの浪費(入力信号が小さすぎる)などを招く結果となります。

本稿ではRF電力レベルの測定と制御に伴う様々な問題を取り上げ、ダイオード、熱、RMS/DC換算、ログ・アンプなどの様々な電力測定手法を検討します。また、応答時間、ダイナミック・レンジ、分解能、クレスト・ファクタの変化、サイズとコストなどの問題についても検討します。

電力

ワットを単位とする電力(Power)は、複数の方法で表すことができます。すなわち、

ここで、VはRMS電圧、IはRMS電流、Rは電力を消費する抵抗です。ほとんどの通信システムでは負荷インピーダンスとソース・インピーダンスが一定なので(通常は50Ω)、電力を計算するために知る必要があるのはRMS電圧だけということになります。結果として、実際の電力測定回路の多くはRMS電圧の測定に依存しています。

dBm、dBmV、W、RMS、ピークtoピーク電圧間の換算

通常、有線通信アプリケーションの信号レベルはdBmで指定されます。ただし、電圧で応答する「パワー」ディテクタについては、入力電圧に対する出力電圧の比で指定する必要があります。dBに慣れている人々にとって、これは非常に紛らわしく感じられるかもしれません。多くのディテクタでは、入力信号のピーク値と平均値の比が変化すると応答も変化するため、この問題は更に煩雑になります。

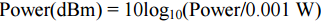

dBm単位は、1mWを基準とするdB単位の電力レベルとして定義されます。すなわち、

ここで、電力はワット数で指定されます。

ワット数で表す電力は二乗したRMS電圧をインピーダンスで除した値に等しいので、この式は次のように表すことができます。

つまり、0dBmは1mWに等しく、+10dBmは10mW、+30dBmは1Wに等しい、というようになります。この式にはインピーダンスが要素として含まれているので、dBmレベルについて考える場合はライン・インピーダンスを指定する必要があります(例えば「50Ωに対して20dBm」)。

dBV単位は、1Vrmsを基準とするdB単位の電圧レベルとして定義されます。つまり、

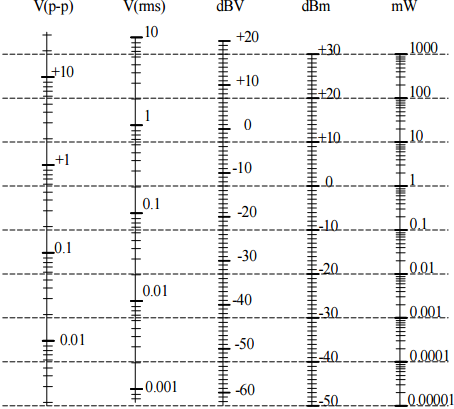

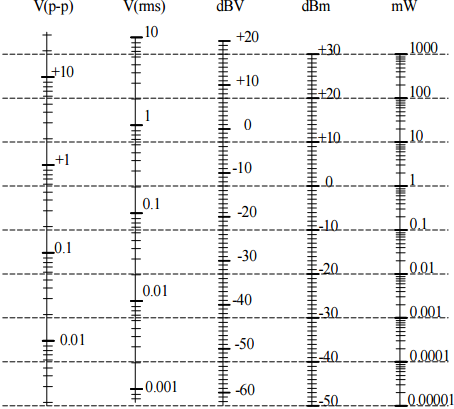

したがって、0dBVは1Vrmsに等しくなります。図2に、RMS電圧、ピークtoピーク電圧、dBV、dBm、mW間の関係を示します。ただしこの関係が有効なのは、負荷インピーダンス50Ω、クレスト・ファクト1.4142(つまり、Vrms = Vpeak- peak/2/1.4142のサイン波)の場合に限られます。50Ωのシステムの場合、dBVとdBmの間のオフセットは13dBで一定です(dBm = dBV + 13)。

図2. 電力-電圧変換

RMSの定義1

RMS(Root Mean Square:二乗平均平方根 = 実効値)は、AC信号の大きさを表す基本的な指標です。この値には実用的な定義と数学的な定義があります。実用的な定義は次のとおりです。すなわち、あるAC信号に対して割り当てられるRMS値とは、同じ負荷に同量の熱を発生させるために必要なDCの大きさです。例えば、1VrmsのAC信号は、1VのDC信号と同じ熱量を発生させます。数学的にはRMS電圧は次のように定義されます。

つまり、信号値を二乗して平均値を算出し、その平方根を求めます。平均時間は、必要な最小動作周波数でフィルタリングを行うことができるよう、十分に長く取る必要があります。

クレスト・ファクタの定義

波形のクレスト・ファクタは、そのピーク値とRMS値の比です。振幅が対称な矩形波などの信号やDCレベルのクレスト・ファクタは1ですが、より複雑な特性を持つ他の波形のクレスト・ファクタは1より大きくなります。サイン波のクレスト・ファクタは√2です(つまり1.4142)。したがって、RMSレベルが1Vのサイン波のピークtoピーク振幅は2.8284Vです。

信号振幅測定手法

I ダイオード検出

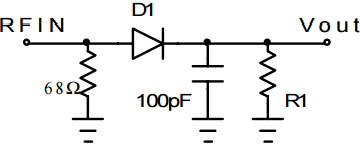

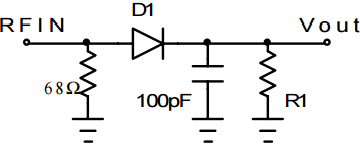

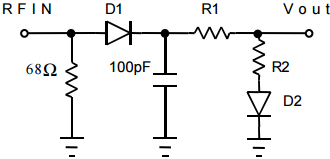

一般的なダイオード検出回路を図3に示します。これは、出力をフィルタリングする単純な半波整流回路です。入力の68Ω抵抗は、公称50Ωの入力マッチを実現します。

図3. 単純なダイオード・ディテクタ2

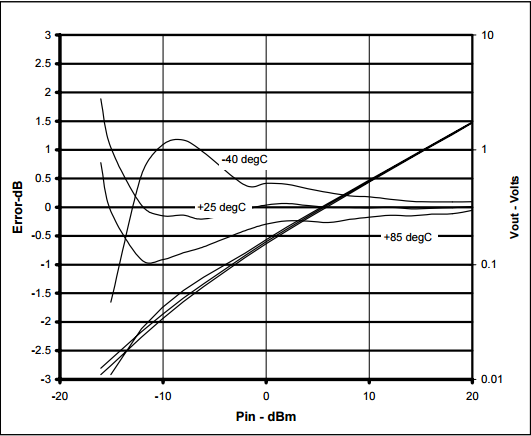

図4は、出力電圧を入力信号(dBm)の関数として示した図です。

図4. 単純なダイオード検出回路におけるVoutとPinの関係

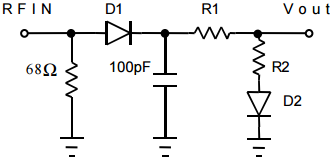

25°Cにおけるこの回路の伝達関数は十分な直線性を有していますが、低入力レベルの場合や温度変化がある場合は性能が大幅に低下します。ある程度の温度補正機能を組み込んだ修正ダイオード検出回路を図5に示します。この回路では、ダイオード電圧の温度依存性を2個目のダイオードで補償しています。D1における電圧低下は温度と共に増大しますが、同じ電圧がD2にも維持されます。このため、出力として使われる抵抗分圧器の中央の電圧は一定に保たれます。

図5. 温度補償されたダイオード・ディテクタ2

図6. 温度補償されたダイオード・ディテクタにおけるVoutおよび誤差とPinの関係

この温度補償回路の伝達関数を図6に示します。直線性と温度安定性の改善をより詳しく見るために、線形回帰により、これらのポイントのベスト・ストレート・ライン近似を計算することができます。これは次式の形になります。

この計算を行うには、dBm単位の電力値を電圧に変換する必要があります(入力電圧/出力電圧の伝達関数は形式上は直線となります)。この理想直線を使用すれば、そのダイナミック・レンジ内の応答の直線性をプロットすることができます。実際のアプリケーションの回路補正は室温で行い、全温度範囲にわたって行うことはありません。したがってここでは、室温で測定したベスト・ストレート・ラインを使って温度誤差を計算します。これは、このソリューションのシステムレベル精度を表す良好な尺度となります。

図6は、温度補償されたダイオード・ディテクタが高電力レベルで良好な温度安定性を備えていることを示していますが、やはり、低入力レベルでは温度安定性も直線性も低下することがわかります。重要なのは、この回路の出力に高抵抗の負荷をかけることはできないという点です。この回路の出力インピーダンスは、低温で非常に大きくなります。実際、FETバッファ・アンプより小さい負荷を駆動した場合は温度補償アルゴリズムがうまく機能せず、図4と同様の性能になってしまいます。

ダイオード・ディテクタ回路は真のRMS信号強度を測定せず、入力RMS信号強度が一定に保たれたとしても、これらのディテクタの出力電圧は入力信号のクレスト・ファクタの関数として変化します(クレスト・ファクタが大きければ出力電圧が低下します)。しかし、信号のクレスト・ファクタが一定のシステムでは、ディテクタが正しく補正されている限り、これが問題になることはほとんどありません。したがって、例えば無線リンクの使用する変調方式1つだけの場合は(例えばQPSK)、正確な電力測定を行うことができます。

しかし、CDMAやWCDMAのようにクレスト・ファクタが変化するシステムでは、真のRMS測定を行うことが難しくなります。この問題に対する解決策の1つは、基地局の呼び出し負荷に基づいて異なるルックアップ・テーブルを使用することです(特定のチャンネルでクレスト・ファクタを変化させる要因は呼び出し負荷です)。しかし、この場合は呼び出し負荷のシナリオごとに基地局の補正を行わなければなりません。複数の搬送波のクレスト・ファクタがそれぞれ独自に変化するマルチキャリア・システムでは、この問題の解決が更に困難になります。

II 熱検出

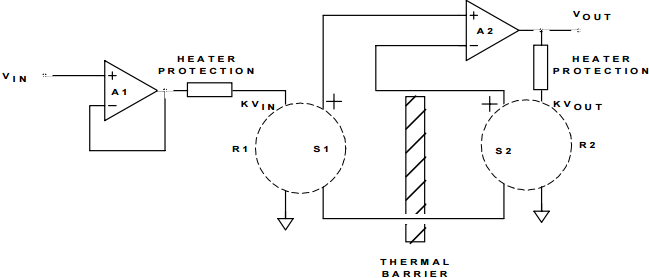

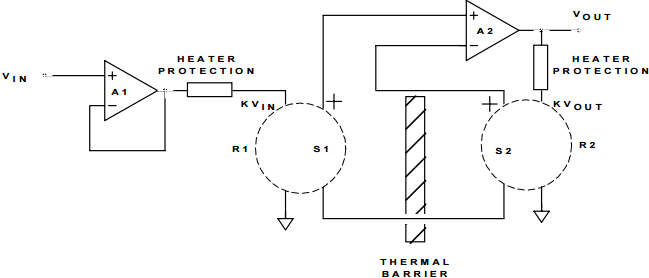

熱検出には、基本的に、以上で検討した標準的なRMSの定義を実際に適用することが必要です。これは、理論上最も単純な真のRMS測定手法ですが、実現はそれほど容易ではなく、費用もかかります。この方法では、未知のAC信号による発熱値と、補正された既知のDCリファレンス電圧による発熱値を比較する必要があります(図7参照)。リファレンス抵抗(R2)と信号抵抗(R1)の温度差がゼロになるように補正電圧リファレンスを調整すると、マッチングされたこれら2つの抵抗の消費電力が等しくなります。

したがって、RMSの基本的定義によれば、DCリファレンス電圧の値は未知の信号電圧のRMS値に等しくなります。

図7. 熱検出

それぞれの熱ユニットには低TCの抵抗(R1、R2)が含まれていて、それぞれが線形の温度/電圧コンバータ(S1、S2)に熱的に接触しています。このコンバータの一例が熱電対です。S1/S2の出力電圧はVinの二乗平均に比例して変化します。1次温度/電圧比はK Vin/R1に従って変化します。

通常、図7に示す回路は、誤差が非常に小さい(約0.1%)上に広帯域幅です。しかし、熱ユニット(R1S1、R2S2)の時定数が固定されているので、このRMS計算方法は、低周波域での有効性が制限されます。

この基本タイプの他に可変ゲインの熱コンバータもあり、これを使用すると固定ゲイン・コンバータのダイナミック・レンジに関する制約を解消できますが、構成が複雑化してコストも増大するという代償が伴います。

[このシリーズ記事のパートIIではログ・アンプを紹介し、制御ループにこれをどのように使用できるかについて詳しく説明します。]

著者について

この記事に関して

製品

ログアンプ、復調用(120MHz、50dB)

ログアンプ、復調用 250 MHz

高精度リミッティング・ログアンプ、5~400MHz、100dB

ログ検出器/コントローラ、1MHz~4GHz、80dB

ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、デュアル、62dB

ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き

ログ検出器/コントローラ、0.1~2.5GHz、45dB

ログアンプ、高速応答、DC~440MHz、90dB

ロー・コスト、DC~500 MHz、92dBログ・アンプ

PAコントローラ、GSM 、50dB

ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz、40dB

RF検出器、50MHz~3.5GHz、45dB

RF / IFゲイン位相検出器、LF–2.7GHz

ログ検出器/コントローラ、0.1~2.5GHz、70dB

ログ検出器 / コントローラ、1MHz~8GHz、70dB

1MHz~10GHz、55dBログ・ディテクタ/コントローラ

TruPwr™検出器(低周波~2.5GHz)

TruPwr™パワー検出用IC(50Hz~3.8GHz、65dB)

50dBのGSM用PAコントローラ

産業向けソリューション

資料

{{modalTitle}}

{{modalDescription}}

{{dropdownTitle}}

- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}

- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}

-

{{newProjectText}}

{{/if}}

{{newProjectTitle}}

{{projectNameErrorText}}