目的

今回は、シンプルなプッシュプル・アンプの出力段(B級、AB級)について検討します。

背景

出力段の役割は、電力を供給するためのゲインを提供することです。出力段の入力インピーダンスは高く、出力インピーダンスは低くなければなりません。最も基本的な出力段としてはエミッタ・フォロワ回路が使われます。ただ、電流のソースとシンクの両方に対応するには、2つの相補的なフォロワが必要になります。つまり、ソース用のNPN型フォロワとシンク用のPNP型フォロワが必要だということです。この種の回路は、プッシュプル構成として知られています。図1に示したのがその基本的な回路例です。この回路において、抵抗R1、R2は、トランジスタQ1とQ2のコレクタ電流を検出する役割を担います。加えて、出力が過負荷になった場合には、それらの電流を制限するよう機能します。

準備するもの

- アクティブ・ラーニング・モジュール「ADALM2000」

- ソルダーレス・ブレッドボード

- ジャンパ線

- 抵抗:100Ω(2 個)、2.2kΩ(1 個)、10kΩ(2 個)

- 小信号 NPN トランジスタ(2 個):「SSM2212」(VBE がマッチしたトランジスタ・ペア)

- 小信号 PNP トランジスタ(2 個):「SSM2220」(VBE がマッチしたトランジスタ・ペア)

説明

作業を開始する前に、ADALM2000の電源がオフになっていることを確認します。ADALM2000と回路の接続は、図1に示したとおりです。オシロスコープ機能のチャンネル1(1+)はQ1とQ2のベースに接続し、チャンネル2(2+)はQ1とQ2のエミッタに接続します。

ハードウェアの設定

オシロスコープのチャンネル1は、任意波形ジェネレータ(AWG)の出力(W1)が表示されるように接続します。チャンネル1、チャンネル2はいずれも1V/divに設定してください。この回路を実装したブレッドボードを図2に示しました。

手順

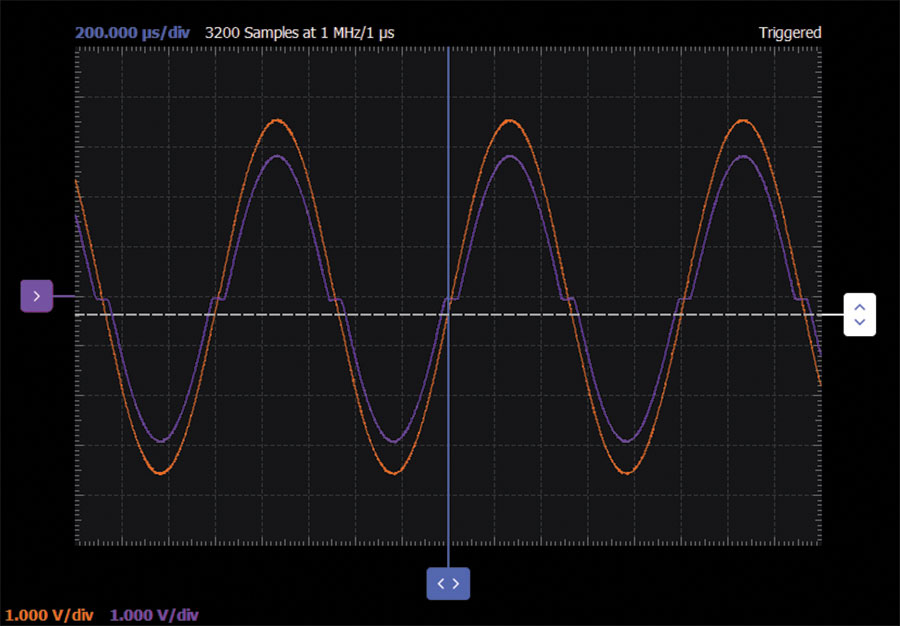

AWG(W1)は、ピークtoピークの振幅が約6V、オフセットが0V、周波数が1kHzの正弦波を生成するように設定します。正の電源(Vp)は5V、負の電源(Vn)は-5Vに設定してください。この状態で、オシロスコープのチャンネル1によってアンプの入力(W1)、チャンネル2によってアンプの出力(RL)の電圧を観測します。オシロスコープ機能による信号の表示にはソフトウェア・パッケージ「Scopy」を使用します。取得した信号波形を図3に示しました。

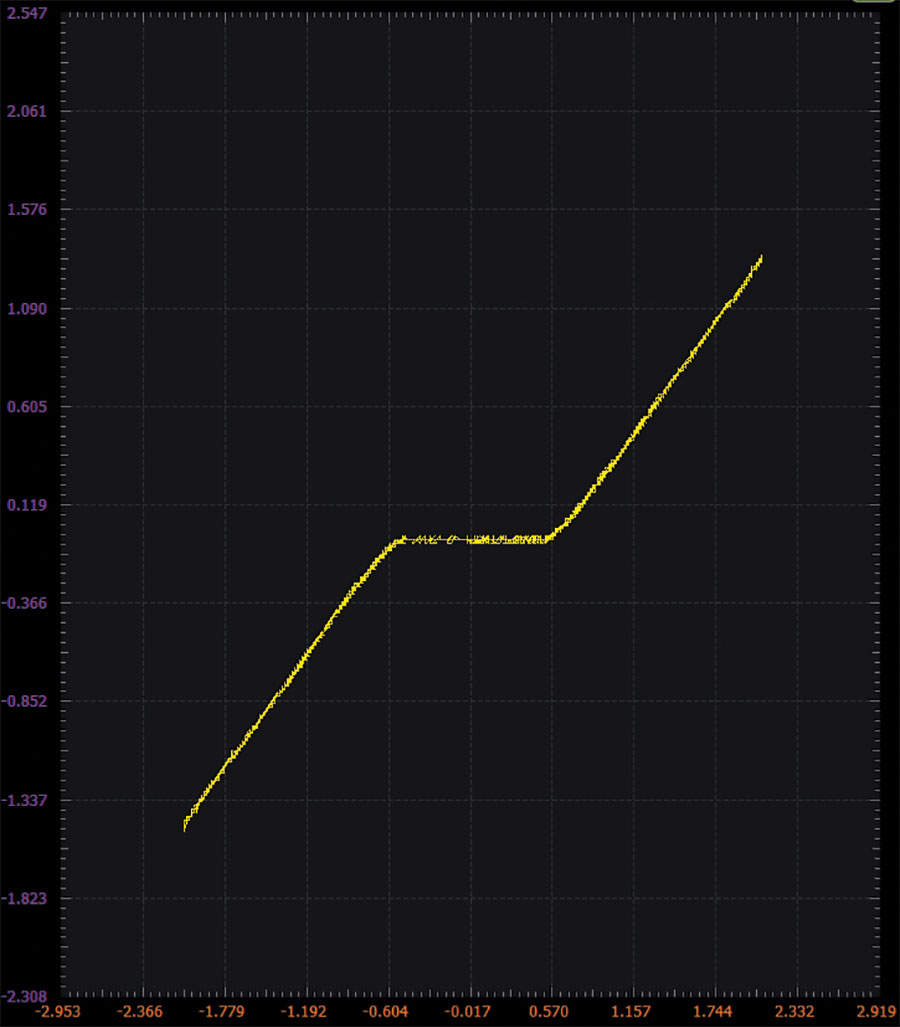

続いて、ピークtoピークの振幅が3V、オフセットが0V、周波数が100Hzの三角波を生成するようにAWGを調整します。この状態で、オシロスコープのXYモードを使用して電圧の伝達特性を観測します。取得した波形の例を図4に示しました。

出力の歪みを低減する

図1に示したのは、最も基本的なプッシュプル型の回路です。図4のとおり、この構成ではNPN型とPNP型の両エミッタ・フォロワがオフになるデッド・ゾーンが生じることがわかります。これに起因して、図3の出力を見ると、ゼロをまたぐポイントでかなりの歪みが生じていることが確認できます。この問題を解決したのが図5に示す回路です。この回路では、2つのトランジスタを追加しています。それらで生じるベース‐エミッタ間電圧VBEによってプレバイアスをかけようというものです。その結果、デッド・ゾーンに起因する波形の歪みは大幅に改善されます。もう少し詳しく説明すると、プレバイアス機能を提供しているのは、ダイオード接続されたNPNトランジスタのQ1とPNPトランジスタのQ3です。抵抗R1、R2はバイアス電流の供給に使用しています。それらにより、出力用のトランジスタQ2、Q4に流れるアイドル電流が設定されています。

説明

電源をオフにし、ブレッドボード上で図5の回路を構成します。リード線はできるだけ短く整えてください。NPNトランジスタのQ1、Q2、PNPトランジスタのQ3、Q4としては、VBEが最もマッチするものを選択します。できれば、SSM2212や「CA3046」など、トランジスタ・ペアを集積した単一パッケージの製品を使用することをお勧めします。この種の製品を使用すれば、単一のトランジスタをパッケージングした製品を2個使用する場合と比べて、高いマッチング精度が得られる可能性が高まります。

図5において、Q1、Q2、Q3、Q4のVBEで形成されるループに注目してください。そうすると、ループのトータルの電圧降下はゼロになることがわかります。ここで、Q1とQ2が同等でQ3とQ4が同等であるとすると、ループの電圧がゼロになるのは、Q1の電流とQ2の電流が同一で、Q3の電流とQ4の電流が同一になる場合だけです。出力が0Vである場合(RLに電流が流れない場合)には、入力も0Vであるはずです。

ハードウェアの設定

オシロスコープのチャンネル1は、AWGの出力(W1)が表示されるように接続します。チャンネル1、2はいずれも1V/divに設定してください。この回路を実装したブレッドボードを図6に示します。

手順

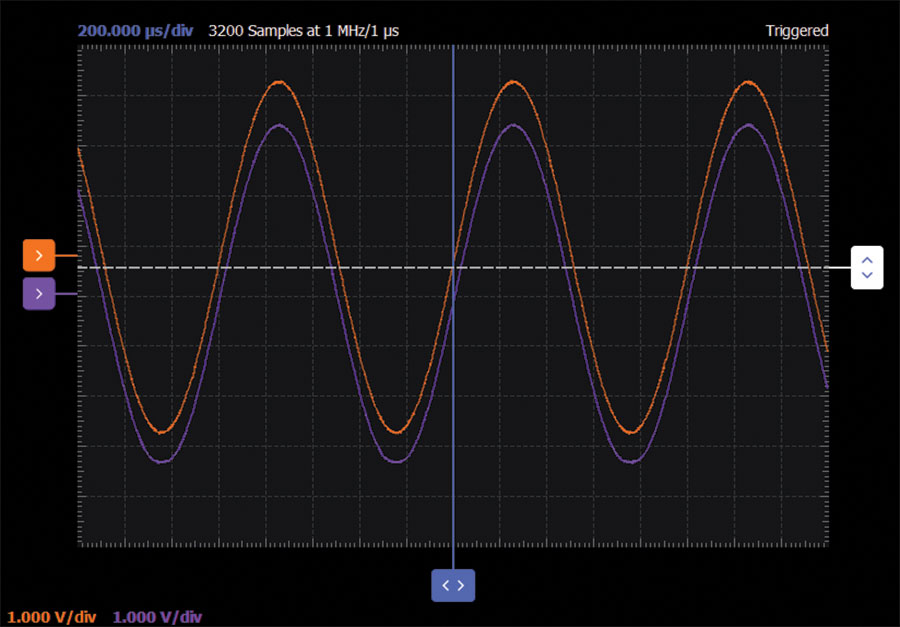

AWGは、ピークtoピークの振幅が約6V、オフセットが0V、周波数が1kHzの正弦波を生成するように設定します。オシロスコープのチャンネル1で回路の入力(W1)を観測し、チャンネル2でアンプの出力(RL)を観測してください。取得した波形の例を図7に示しました。

もう1つの構成例

再び、Q1、Q2、Q3、Q4のVBEによって形成されるループに注目してください。そうすると、電圧降下の並び順は入れ替えてもよいことに気づくでしょう。そこで、Q1とQ3の構成を変更し、VBEの並び順を入れ替えてみます(図8)。この回路におけるQ2とQ3の構成は、2021年4月の記事「ADALM2000による実習:バイポーラ・トランジスタで構成したエミッタ・フォロワ」で紹介しました。つまり、オフセットを抑えたエミッタ・フォロワ回路が形成されています。この回路では、PNPトランジスタで構成したエミッタ・フォロワにおけるVBEのシフト・アップを利用しています。それにより、NPNトランジスタで構成したエミッタ・フォロワにおけるVBEのシフト・ダウンを一部相殺しているということです。Q1とQ4は、単にQ3とQ2を補完するものだと言うことができます。

ハードウェアの設定

オシロスコープのチャンネル1は、AWGの出力(W1)が表示されるように接続します。チャンネル1、チャンネル2はいずれも1V/divに設定してください。この回路を実装したブレッドボードを図9に示しました。

手順

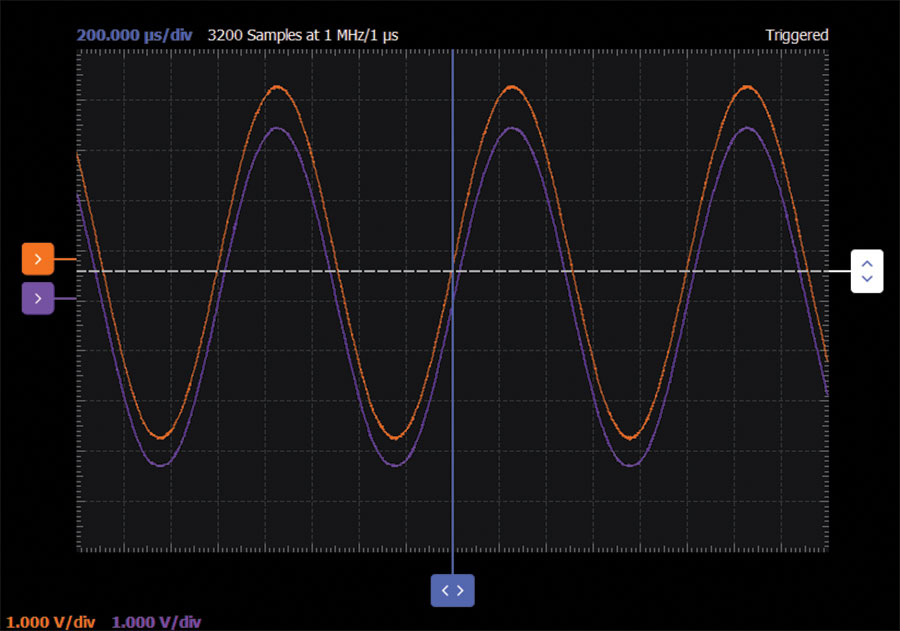

AWGは、ピークtoピークの振幅が約6V、オフセットが0V、周波数が1kHzの正弦波を生成するように設定します。オシロスコープのチャンネル1で入力(W1)を観測し、チャンネル2でアンプの出力(RL)を観測してください。取得した波形の例を図10に示しました。

問題

- ゼロをまたぐ部分で生じる歪みを抑えたプッシュプル回路(図5)とエミッタ・フォロワ回路(図8)についてシミュレーションを実施し、入出力電圧の伝達特性をプロットしてください。図1の回路の伝達特性と比較すると、どのような違いがありますか。

答えはStudentZoneで確認できます