TNJ-060:地デジや無線 LAN、ケータイで使われるOFDM変調をLTspiceで理解する(前編)PSK 変調の基本と IQ 信号の合成と分離

はじめに

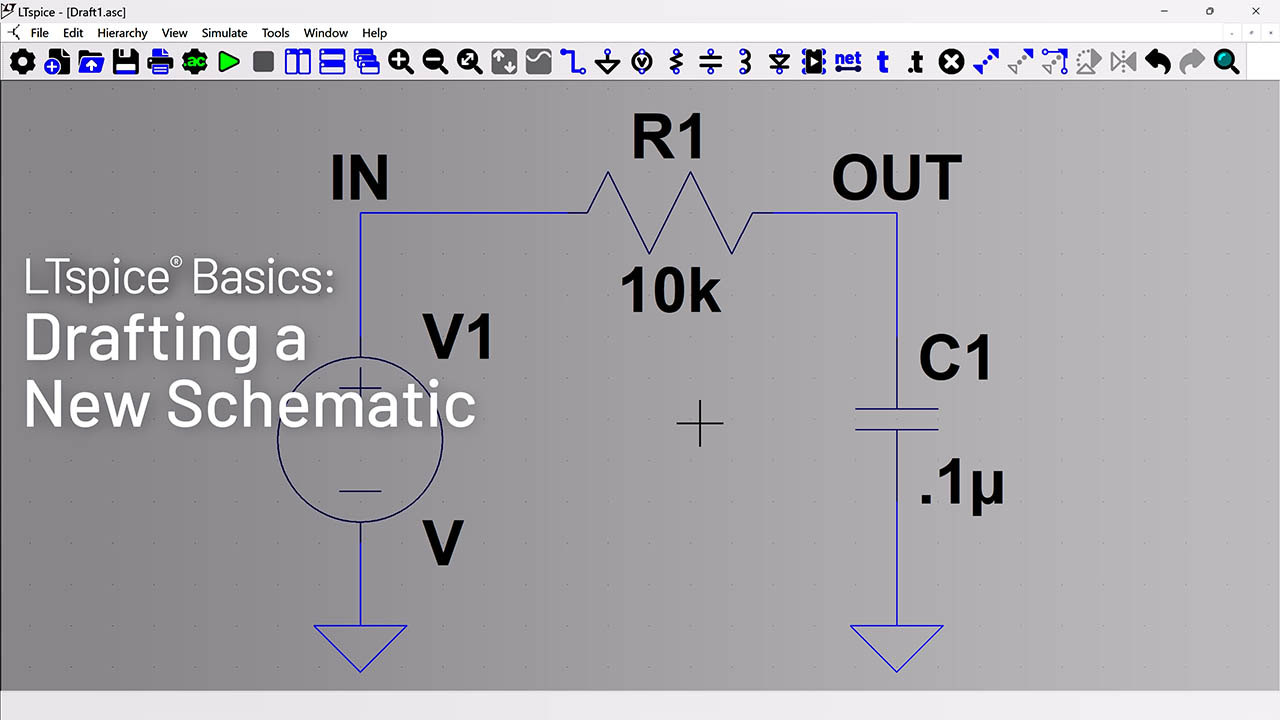

今回と次回は嗜好を(無線屋からすれば「指向性を」かも)変えて、LTspiceで無線通信ネタにチャレンジしてみます。ゴールは「OFDM信号をLTspiceで理解してみる」というところです。

現代は無線通信花盛りというところで、無線以外のいろいろな信号処理系でも「IQ信号」という技術が使われています。しかし、これがいまひとつ理解できないという人も多いと思います。

今回の無線通信ネタ第1回目としては、現代の無線通信変調方式の主役であるPSK(Phase Shift Keying)の変調・復調プロセスをLTspiceで示し、つづいてIQ変調・復調(以降IQ変復調と呼びます)のしくみをLTspiceのシミュレーションを用いながら理解していきたいと思います。

技術者としての歩みはじめは「ラジオ」だった

自分ではまだ若いつもりでいても、はっと気が付けば(気が付かなくても…笑)、「アカチャンチャンコ」の日は指折り数える年数ほどの先に迫ってきてしまいました(汗)。アナログ・デバイセズ株式会社ではその年齢に達した人にはお祝い会が開催されることもあるのですが、プレゼントとして赤いトランクスや赤いマフラーがプレゼントされたりしています。「ストレート・アカチャンチャンコではなくてお洒落なプレゼントだな」と思いつつも、「さて、自分はどうだろうか」と指折り数える最近はふと考えたりするものです。「家族から祝ってもらうつもりもないし、作業用の赤い綿手袋でも自分で買うか!(笑)」とか思うものでした。まあそんなものは買わないでしょうが…。

そんな齢(よわい)になりつつ、この「無線ネタ」を考えると、それは自分の起源を思い出すことになるわけです。ことの始めは中学のとき。同級生から貸してもらった「ラジオの製作」(電波新聞社)という雑誌にのめりこみ、短波ラジオを購入しそこから聞こえるラジオ・オーストラリアのインターバル・シグナル「ワルチング・マチルダ(Waltzing Matilda)」に魅了され。高校に入っては成績をどん底に落としてまでも更にのめりこんだアマチュア無線。それらが電子回路や英語への興味へとつながっていきました。英語なんて今でも苦労しているのに、その当時のレベルで海外交信など度胸があったものだと思います(これを「無謀」というのでしょう)。

ミズホ通信のVFO7という、バリアブル・コンデンサ(バリコン)で構成された可変周波数発振器を使って製作した7MHzのAMラジオは全く動かず(ピー!ギャー!というAF異常発振だけはしていた…涙)、これがトラウマでプロの無線通信回路設計者になりたいとも思ったものです。今なら手持ちの各種測定器を使ってやれば、ちゃんと動くものができるはずです…。そのようにこれまでも実務設計もできていましたし。

そうなのです。私の技術者としての歩みはじめは「ラジオ(Radio; レディオ= 無線)」だったのです…(図1)。

現代の主役の基本変調方式PSKの波形

図2はLTspiceで発生させたPSK(Phase Shift Keying)変調波の時間波形です。一番上が変調情報(ビット1/ビット0)を乗せる搬送波で、AM放送のNHKラジオ第1放送(東京)であれば、594KHzに相当します。その下(中央)がビット0に相当する「位相0°」の変調波で、位相がゼロということで搬送波と同じ位相になっています。

一番下がビット1に相当する「位相180°」の変調波形で、位相が搬送波と逆極性になっています。変調情報であるビット1を電圧値として-1Vに変換し、それを搬送波と乗算することで実現します。「位相180°」を実現するために乗算という方法が用いられています。ビット0は同位相でしたが、これもビット0を電圧値として+1Vに変換し、それを搬送波と乗算します。

図3は図2の波形を発生させるLTspiceのシミュレーション回路ですが、LTspiceのBモデルというものを用いています。搬送波V1(正弦波)に対して上側のB1は+1V(ビット0に相当)を乗算することで「位相0°」の変調波を、下側のB2は-1V(ビット1に相当)を乗算することで「位相180°」の変調波を作っています。

現在はいろいろな変調方式を複合した各種方式(それこそ本編のゴールであるOFDMも)がありますが、その根幹となる基本変調方式がこのPSKなのです。

PSK変調波を復調するLTspice回路

図2のPSK変調波信号を受信側で復調する動作をLTspiceでシミュレーションしてみます。この基本回路を図4に示します。受信側でも、送信側で使用した搬送波と同じ周波数(より正確には以降に説明するように、同じ位相にする必要もあります)の信号と受信した変調波を

V = V(CARRIER)*V(PSK0 or PSK180)

と乗算します。

こうすると図5のようにDC成分(±0.5V)と搬送波の2倍の高調波成分が得られることになり、フィルタでこの2倍の高調波成分を落とせば、めでたく送信した信号、ビット0に相当する+0.5V、ビット1に相当する-0.5Vをそれぞれ復調できることになります。送信側で情報ビット列に応じて0°位相、180°位相を切り替えて送出し、それを復調回路で上記のように復調すれば、受信側で情報ビット列が得られることになります。

理解しづらいIQ信号とQPSK(送信側での合成)

つづいてIQ信号についての説明と、PSK変調におけるIQ信号の合成、これは送信側での操作になりますが(これが以降に示すQPSK変調波になります)、その話しをしてみましょう。

IQ信号はアナログ・デバイセズの高速コンバータでも

図6はアナログ・デバイセズの超高速DAコンバータ、AD9176 [1]のブロック図です。あまりに大規模(逆にいうとフォントが小さい)なので、1段組みで表示にしてみました。

この製品についてご紹介しておきましょう。なんと12.6GSPSという超高速で動作するDACなのです。

AD9176 デュアル、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6 GSPS RF DAC

https://www.analog.com/jp/ad9176

【概要】

AD9176は、最大12.6GSPSのDACサンプル・レートをサポートする高性能なデュアル16ビットD/Aコンバータ(DAC)です。15.4 Gbps の8 レーンJESD204B データ入力ポート、高性能オンチップDAC クロック逓倍器に加えて、無線周波数(RF)のシングルバンドとマルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを対象としたデジタル信号処理機能を特徴としています。

AD9176 には、RF DAC複素データあたり3つの複合データ入力チャンネルが搭載されています。各入力チャンネルは完全にバイパス可能です。各データ入力チャンネル(もしくはチャネライザ)は、設定変更可能なゲイン段、インターポレーション・フィルタ、チャンネル数値制御発振器(NCO)を備えているので、マルチバンド周波数の設計を柔軟に行えます。AD9176は、最大3.08 GSPS複素数[同相/直角位相(I/Q)]もしくは6.16 GSPS非複素数(リアル)までの入力データ・レートがサポートされている他……

(後略)

と、ここにも説明があるわけです。「同相/直角位相(I/Q)」と…。しかしこの「IQ信号」、そして以降に示す「直交性」がイメージとしてなかなか理解できないものではないでしょうか。

![図6. 超高速DAコンバータAD9176のブロック図[1]](/jp/_/media/analog/jp/education/web-lab/tnj060/tnj060-06.jpg?h=297&w=450&rev=4f9df3a01deb44e782fbc57ad2af0ded)

またこのデータシートのFigure 74に図7のような表記があります。これはNCO Modulator Block Diagramというもので、それこそ上記の図2で示したような波形(回路図は図3になります)が得られる回路なのです。ここにもI DATA, Q DATAなどの文字が見えます。なお、以降で示していくように、IQ信号として生成するためには、この図のうち矢印で示されているパス(経路)を適切に活用/設定することが必要です。

NCOはNumeric Controlled Oscillatorと呼ばれるもので、数値制御発振器と訳すことができます。これはデジタル処理で正弦波に相当する数値を発生する回路になります。これまでの説明からすると、「搬送波に相当するデジタル値」を発生する回路ということです。

AD9176ではこのOUT_I, OUT_Qをマルチプレクサにより柔軟な選択肢で切り替えること(接続をつなぎかえること)ができ、多岐のアプリケーションをサポートできるものになっています。

![図7. AD9176のNCO Modulator Block Diagram [1]](/jp/_/media/analog/jp/education/web-lab/tnj060/tnj060-07.jpg?h=322&w=450&rev=589fa2c60dd24023b0b9e3b78dff5dd2)

PSKによるIQ信号を作ってみる

では続いてPSK変調によるIQ信号を作ってみます。IQとはIn phase, Quadrature phaseのI, Qであり、日本語だと「同相信号」、「直角位相/直交位相信号」と訳されます。実際はこのように日本語で表現されるケースはまれでI相、Q相とかIチャネル、Qチャネルなどと表現されています。In phaseとQuadrature phaseとは、ある正弦波を基準として、In phaseつまり同相である信号と、Quadrature phaseつまり90°位相がずれた(より正確な定義としては90°位相が進んだ)信号の2つの状態を指します。

これをシミュレーション回路として用意したものを図8に示します。上の赤の破線枠はI相系統の変調回路です。下の青の破線枠はQ相系統の変調回路です。通常、I相系統はコサイン波、Q相系統はコサイン波が90°進んだもの(マイナス・サイン波)なので、このシミュレーションでもそのように設定しています。

シミュレーション結果を図9に示します。図2や図3で示したものと同じように、赤枠部のようにI相搬送波V1(CAR_I)に対して+1V(上側のB1。ビット0に相当)を乗算することで「位相0°」のI相変調波を、-1V(下側のB2。ビット1に相当)を乗算することで「位相180°」のI相変調波を作っています。

また青枠部のようにQ相搬送波V2(CAR_Q)に対して+1V(上側のB3。ビット0に相当)を乗算することで「位相90°」のQ相変調波を、-1V(下側のB4。ビット1に相当)を乗算することで「位相270°」のQ相変調波を作っています。

PSKによるIQ信号を合成してQPSK信号を生成する

これらの2系統それぞれの2状態を合成することでQPSK(Quadrature PSK; 4相PSK)変調波というものが生成できます(I相= ±1V、Q相= ±1Vの変化として合計4状態)。QPSKにより2ビット情報を一度に伝送できます。

これはI相とQ相の信号を単純に「足し算」することで得られます。図10はLTspiceでのEye Diagram(日本語ではアイ・パターンと呼ぶことが多いです)という表示方法で、I相= ±1V、Q相= ±1Vと連続変化させたときのQPSK変調波を、繰り返し表示させたものです。

Eye Diagram表示には、

.OPTIONS baudrate=400

というSPICEディレクティブを用いています。シミュレーションにおける本来の伝送速度は200baudなのですが、倍の400にすることで、画面横軸いっぱいに1状態(5msec)の変調波を繰り返し上書きできる設定にしてみました。なおEye Diagram表示は本来、変調情報信号波形自体を表示させるためのものです。

比較のためにI相搬送波を上に表示させています。搬送波周波数は1kHzなので、5msecの1状態の間に5回繰り返しがあります。図ではうち1回の繰り返し(1周期)の区間でマーカを当てていますが、こうすると90°ごとに位相がずれたQPSK変調波が得られていることが分かります。これが実際に無線信号として送出されるQPSK信号なのです。

この「90°ごとに位相がずれた」というのはベクトルでも表すことができます。図11をご覧ください。I相変調波は図の横軸上を変化する(0°, 180°となる)ベクトル、Q相変調波は縦軸上を変化する(90°, 270°となる)ベクトルです。これをさきのように「足し算」するわけですから、I相= ±1V、Q相= ±1Vの変化としての4状態では、合成されたベクトルは45°, 135°, 225°, 315°というベクトル角となります。

これが図10で観測されていた波形に相当するわけです。そしてこの操作が図7に見えるNCO Modulatorなわけです。

理解しづらいIQ信号とQPSK(受信側での分離)

このようにQPSK信号はI相とQ相の変調波が「混然一体」となったものです。ここでよく出てくる疑問が「このように混然一体となった信号は重なり合っているので、もとのI相の成分とQ相の成分に分離することができるのか?」というものです。

たしかに日常生活で考えても、水と牛乳を混ぜれば分離することはできません。ホントにI相成分とQ相成分を分離することができるものでしょうか。

それが以降で示す「直交」という概念です。これが以降のOFDMにも続く、無線信号処理での基本的な考え方になります。

QPSK信号の復調を重ね合わせの理で考える

話しを最初に戻すとI相とQ相の変調波が「足し算」されたものがQPSK信号でした。そうすると電子回路の基本定理である「重ね合わせの理」を用いることができそうだと気がつきます。

そこでI相変調波とQ相変調波を別々にした状態のままで、それが受信側でどのように復調されていくかを考えていくことで、QPSKが受信側で復調できること、そして「直交」という概念、それらを説明してみましょう。

I相変調波とQ相変調波をI相復調系で復調してみる

図12は図4の変復調回路を2系統用意し、それぞれでI相変調波とQ相変調波を受信し復調するシミュレーション回路です。受信側で乗算する信号はV1(送信I相搬送波と同一位相)に相当するもので、それで図8、図9に示したI相変調波とQ相変調波を復調するという構成です。この回路では

B5 V=V(CAR_I)*V(PSK0)

B6 V=V(CAR_I)*V(PSK180)

B7 V=V(CAR_I)*V(PSK90)

B8 V=V(CAR_I)*V(PSK270)

として、Q相復調系のほうも送信I相搬送波と同一位相(信号源V1)に設定してあることがポイントです。シミュレーション結果を図13に示します。

I相系統は図5でみたように、±0.5Vとして復調されています(2倍の高調波成分はフィルタで落とすとして)。Q相系統はどうでしょうか…。なんと直流成分は「ゼロ」です。このように90°ずれた波形(I相搬送波とQ相変調波)どうしを乗算すると平均値はゼロになるのです。つまりI相系統においては、Q相変調波は復調されない、影響を与えない/受けないことになるわけです。

つづいてI相/Q相変調波をQ相復調系で復調してみる

それでは図12の回路で、復調する(乗算する)ための信号の位相を90°ずらして、送信Q相搬送波と同一位相にして、シミュレーションをしてみましょう。回路は

B5 V=V(CAR_Q)*V(PSK0)

B6 V=V(CAR_Q)*V(PSK180)

B7 V=V(CAR_Q)*V(PSK90)

B8 V=V(CAR_Q)*V(PSK270)

となります。シミュレーション結果を図14に示します。

今度はI相系統の直流成分がゼロになっています。ここまでの説明と同じように、Q相系統においては、I相変調波は復調されない、影響を与えない/受けないことになるわけです。またQ相変調波は±0.5Vとして復調されていることも分かります。

これが直交(Orthogonal)という概念

このようにI相とQ相は相互に影響を与えない/受けないことが分かりました。相互に影響を与えない/受けない関係のことを「直交」(Orthogonal)と呼びます。

これをあらためて「重ね合わせの理」で考えてみたいと思います。I相とQ相が混然一体となったQPSK信号は、I相変調波とQ相変調波が「重ね合わされた」ものです。ここまでの説明のように

・I相復調系にはQ相変調波が現れず

・Q相復調系にはI相変調波が現れない

のであれば、これらを合成したQPSK変復調系においてもI相とQ相が分離されたかたちで信号伝送ができることになるわけです。

繰り返し的な説明ですが、I相系統とQ相系統を別々に取り扱い、それぞれの復調出力における「相互の影響が無い」ならば、I/Qが合成されたQPSK信号であっても、「重ね合わせの理」の考え方で、相互に独立に復調できることが分かります。

I相とQ相は、搬送波の位相が90°ずれているという関係により、直交関係を成立させているわけです。

それでもQPSK信号の復調を実際に見てみたい

「重ね合わせの理だというのは分かったが、それでも本当に図10のQPSK信号が復調できるものなのか」という想いをされていらっしゃる方もいるかと思いますので、図10のQPSK信号を実際に復調するシミュレーション回路を作って確認してみましょう。図15がこの回路です。図16はそのシミュレーション結果です。

図16は上から、I相送信情報、Q相送信情報、QPSK信号、I相復調波形、Q相復調波形です。QPSK信号は波形が細かく、見えづらくてすいません。ともあれI相復調波形、Q相復調波形、それぞれ2倍の高調波成分も含まれてはいますが、I相送信情報「のみ」、Q相送信情報「のみ」に相当する直流成分が得られていることが分かります。2倍の高調波成分はフィルタで落とせばいいだけです。

またI相がQ相に、Q相がI相に影響を与えていないことも分かります。このように、確かに「直交」しているわけですね。

まとめ

なんだかよく分からないと思われるIQ信号。90°位相がずれた状態を用いて別々の伝送経路を作れるという特徴があることが分かりました。またお互いに影響を与えない/受けない関係が「直交」であると説明しました。

IQ変復調系においては、I相とQ相が90°異なることで直交関係を実現しているわけですが、次の技術ノートでは、これまたイメージがつかみづらいOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)…直交周波数分割多重について、ひきつづき、LTspiceを使いながら、その直交性について解きほどいていきたいと思います。

OFDMは地デジや無線LAN(Wi-Fi)で使用されている、近年とみに実用化されている、見かけ上は複雑な変調方式です。しかしその基本はここまで説明してきたレベル同様の単純なことがらの積み重ねなのです。

ちなみに

ネマキは漢字でどう書くのでしょうか。「寝巻」と「寝間着」の両方OKのようですね。これは漢字を見れば弁別できますから直交関係?ですが(「寝」が同じなので完全に直交していませんが…)、ひらがなに復調してみれば同じ送信情報ですね(笑)。日本語は面白い…。

著者について

デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...

この記事に関して

{{modalTitle}}

{{modalDescription}}

{{dropdownTitle}}

- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}

- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}

-

{{newProjectText}}

{{/if}}

{{newProjectTitle}}

{{projectNameErrorText}}