TNJ-045:LTspiceでサレン・キー型フィルタ(第2回)「教科書で見る理解不能な伝達関数の式と実際の回路との関係はどうなるのか(後編)」

はじめに

さらに続く、何冊かの(何冊続くか分からない…、なんという、なんと行き当たりばったりな…)技術ノートは、アクティブLow Pass Filter(LPF)についての考察です。非常に理論的に奥が深く興味深い話題なので、ご容赦ください(汗)。

前回のTNJ-044 では、「サレン・キー型LPF はRLC 型2 次LPFと等価」というお話しをいたしました。それぞれ共振の鋭さ𝑄というものをパラメータとして特性が決まってくることが分かりました。

また、伝達関数の分母をイコール・ゼロとしたふたつの解(以降ではこれを「根」と呼びます)が「極」というものであり、この極が𝑄 > 0.5の条件のとき共役複素数になるとも説明しました。そして共役複素数を複素数平面上でプロットするとどうなるかを簡単に見てきました。

理解不能な伝達関数多項式と実回路の関係を把握したい

この何冊続くか分からないうちの、1 回目(前回のTNJ-044)と2 回目(今回のTNJ-045)では、昔に学校で習ったとか、教科書で見た、実回路とは到底結びつきそうにもない、「システム(回路)の伝達関数多項式」…私も長らく実回路との関係が理解不可能だった…、というものに挑戦してみたいと思います。この2 冊の技術ノートの説明により「なるほど、多項式になるのだな」とご理解いただけるものかと思います。

説明上で別に難しい計算をしているわけではない

TNJ-044 でも示しましたが、ここでの計算は、別に難しい数学計算をしているわけではありません。中学のときに習った解の公式と複素数さえ理解していれば、式の展開(ストーリー)を理解することができると思います。

フィルタ理論の歴史/実践と現代の古代米栽培はつながりがある?

参考文献[1]を読んでみると、アクティブ・フィルタの始まりは非常に古く、1938 年にH. H. Scott が発表した狭帯域増幅器が最初とのことです。ネットでこの論文を探してみると、どうやら[2]のようです。先の技術ノートTNJ-044 に示した、サレン・キー型フィルタの論文発表が、1955 年だそうですから、それよりもかなり古いことが分かります。

またフィルタ理論自体はこれよりさらに古く、[3]によると1915年にアメリカのG. A. Campbell が海底ケーブルの歪み低減技術から、また同時期にドイツのK. W. Wagner が集中定数のフィルタ回路の研究から、フィルタ理論の基礎を編み出したとのことです。

古代米は現代でも価値のある品種なのだろう

このようにふだん何気なく使っているフィルタ回路も起源は古いわけですが、現代でも価値のある理論なわけですね。

図1 は「古代米」の圃場(ほじょう:たんぼの意味)です。「古代米」は定義が曖昧なようですが[4]、「古代から栽培していた品種」というものが一般的で、とくに近年、意外と栽培されているようですね。

このような品種の栽培は利益率が高いからかなと思ってしまいます。これも起源は古いけれども、現代でも価値があるものなのでしょうね。

稲作の利益率が高いといえば、現代では無農薬米がもてはやされていますが、これも(栽培は大変ですが)利益率が高いものといえるでしょう。その無農薬稲作栽培といえば、合鴨農法という、アイガモを圃場に放して害虫を(鴨が食べることで)駆除させるものがあります[5]。これも減農薬・無農薬農法のひとつで、非常に高付加価値(利益率が高い)といわれているものですが、がんばったアイガモさんは、最後はどうなるのでしょうか?「おつかれさま!良くがんばったね!」とご褒美が出るのでしょうか?

「たべちゃう」のだそうです…(これは「とある話」とお考えください…)。

TNJ-044のおさらい

最初に前回のTNJ-044で得られた基本的なお話しを、今回の技術ノートにつなげていくために説明しておきましょう。

サレン・キー型LPFの定数

図2において、サレン・キー型LPFとして設定したいカットオフ周波数を𝑓0とすると、その角周波数𝜔0は

![]()

となります。ふたつの抵抗を

![]()

として等しい条件にすれば、コンデンサ𝐶1,𝐶2の値を

として決めることができます。ここで𝑄は回路の𝑄値(Quality Factor)というものです。

RLC型2次LPFと等価になる

TNJ-044の解説から「サレン・キー型LPFはRLC型2次LPFと等価」という理解ができたかと思います。そこで図3において式をたててみると、

ここでLC直列共振回路の共振角周波数𝜔0を]

またこの回路での𝑄値を

として定義すれば、サレン・キー型LPFとRLC型2次LPFはどちらも同じ式

で表すことができます。つまりそれぞれ等価となります。サレン・キー型LPFの式の詳細はTNJ-048で示します。

2次系の回路とはここまで次系の回路のこと

式(5)から式(8)に到達する一連の伝達関数の式をあらためてまとめてみると、以下のようになります。

ただし𝑠𝑝+,𝑠𝑝−は、前回のTNJ-044で説明したように、共役複素数の根(𝑠𝑝±=𝑅𝑒±𝑗𝐼𝑚)です。ここでは根が共役複素数となる𝑄>0.5に条件を限定しています。分母は2次式(2次多項式)になっていることが分かります。この「2次」が、回路でよく言う「1次系の回路/2次系の回路」の「2次系」という意味なんですね。この式(9)の分母を展開してみると、

として、当然ながら2次式(2次多項式)に戻ります。

このような式の次数は、1次式になっているカッコの個数(因数項の数)と等しくなります。上記の式(10)の1段目の右辺の分母にはカッコがふたつありますから、次数が2次ということになります。実数と虚数で表してみると、

𝑠𝑝+,𝑠𝑝−は共役複素数(𝑅𝑒±𝑗𝐼𝑚)なのでこうなります。

もっと簡単な言い方をすると「リアクタンスが2個ある」ということにもなります。もっとも、2個のリアクタンスLとCを式にして、ここまで考えてきたものが式(9)なわけですから、当然ですね。

教科書で見る理解不能な式と実際の回路 との関係 はどうなるのか

回路理論や制御理論の教科書で見る理解不能な式

なぜこんな説明をこの技術ノートで長々と書き連ねているかというと…、最初にお話ししたように、私は学生時代か?もしくは社会人技術者駆け出しのころか?に見た、以下のような式が

「どのようななりたちになっているのか?」

「実際の回路とはどうつながっているのか?」

…が理解できませんでした。この疑問の解決をここで示したいと思ったからなのです。結構長い間、この意味が理解できなかったと思います。

たぶん多くの方もその意味を(実際の電子回路との関係という意味で)理解しきれずに、「?」となっているのではないかと考えます。それは

システム(回路)の伝達関数𝐻(𝑠)は

(12)

(12)

という多項式になる。ただし分子の次数は、分母と同じか小さい

というものです。これを考えてみたいと思います。

ここで分子の多項式は、(話しがややこしくなるので)今回の技術ノートでは置いておいて、定数項だとします。というものです。これを考えてみたいと思います。

教科書で見る理解不能な式と実際の回路との関係がだんだん分かってくる

たとえば図4のような従属接続の回路を考えます。各L/C/Rの 定数はそれぞれ異なるとします。各RLC型2次LPF間はバッファ・アンプでアイソレートされています。バッファ・アンプの入力インピーダンスは無限大、出力インピーダンスはゼロ。そのため各RLC型2次LPF段間では、相互のインピーダンスによる影響を受けません。そうすると、全体の伝達関数𝐻𝐴𝑙𝑙(𝑠)は、それぞれのRLC型2次LPFで出来る式(9)の伝達関数の掛け算で

と計算でき、

(14)

(14)

となります。式(12)の分母の式にかなり近いことに気がつきます。分子の多項式は定数項として得られます。分子が多項式になるケースは、また別の技術ノートであらためてご説明したいと思います。

つまり!です。RLC型2次LPFとバッファが従属接続された回路を構成すれば、回路理論や制御理論の教科書で見る理解不能な式(ただし分子は定数としたもの。また偶数次の多項式となりますが)となるわけですね。

回路のカスケード(従属)接続の式を展開すると多項式になる

上記の式(14)のカッコの数から、分母は6次方程式(6次の多項式)とも分かりますし、式(14)を展開すれば、6次の多項式になり

(15)

(15)

ここで𝐴5~𝐴0は、式(14)を展開したときに計算から得られる各項の定数です(±の極性もあります)。計算が厄介なので、そのままで示してあります。この式も、教科書で見る理解不能な式「その2」といえるものでしょう…。

ちなみに(数学的な話題ですが)、式(15)の多項式が与えられたときに、その多項式の根を見つける〔式(14)の因数分解された式まで戻す、という意味〕には、4次以下の次数なら解の公式が存在しますが[6]、それより高い次数の場合には、数値計算で計算することが一般的です[7]。一方で高次多項式でも、その根は、根を複素数領域まで広げれば、かならず存在することが証明されています[8]。

複素数に因数分解される前に1次式と2次式に分解された2次式が共役複素数の極に相当する

「高次多項式でもその根は、根を複素数領域まで広げれば、かならず存在する」について、もう少し考えてみます。元々の多項式に虚数が無いのならば、式(15)まで因数分解される前に、

- 「1次式」となる部分

- 「2次式」となる部分

が出来ます。「2次式」の部分が、根が複素数になる部分で、ここまでの説明からお分かりいただけるように、この根(2次なので、ふたつの根)が、

「共役複素数となる極のペア」

になるわけです。そしてこの「2次式」の部分が、先に示したRLC型2次LPFからできる2次の伝達関数多項式〔式(9)〕との間をつなぎ合わせるものになります。

バタワース特性/チェビシェフ特性ではそれでも解析的に計算できる

4次より高い次数の多項式の場合において、以降の技術ノートに「バタワース特性」について、解析的(数式だけで解いていくという意味です)に因数分解していく方法を説明したいと思います(あまり長くフィルタ・シリーズが続くと、あらためての稿になるかもしれません)。チェビシェフ特性くらいまでは解析的な解法で根を見つけることは可能ですが、任意の式による(つまり任意の特性カーブをもつ)フィルタ特性を実現する場合には、解析的に根を得るのではなく、先に説明したように数値計算で計算することが実際です。たとえばベッセル特性は、数値計算で求めることになります(いや、「ことになるはずです」が、自分の理解という意味では正しいですね…)。

RC型 LPFが 1次式になるようす

さきの式(16)、式(17)のところで、「任意の伝達関数の式が、因数まで完全に分解される前に、『1次式となる部分』と『2次式になる部分』ができる」と説明しました。2次式となる部分はRLC型フィルタやそれと等価なアクティブ・フィルタによる2次フィルタで構成されます。そして1次式となる部分は、RCによる1次RCフィルタで構成されることになります。

そこで「1段のRC型LPFは1次式になる」ということ、これを確認しておきましょう。

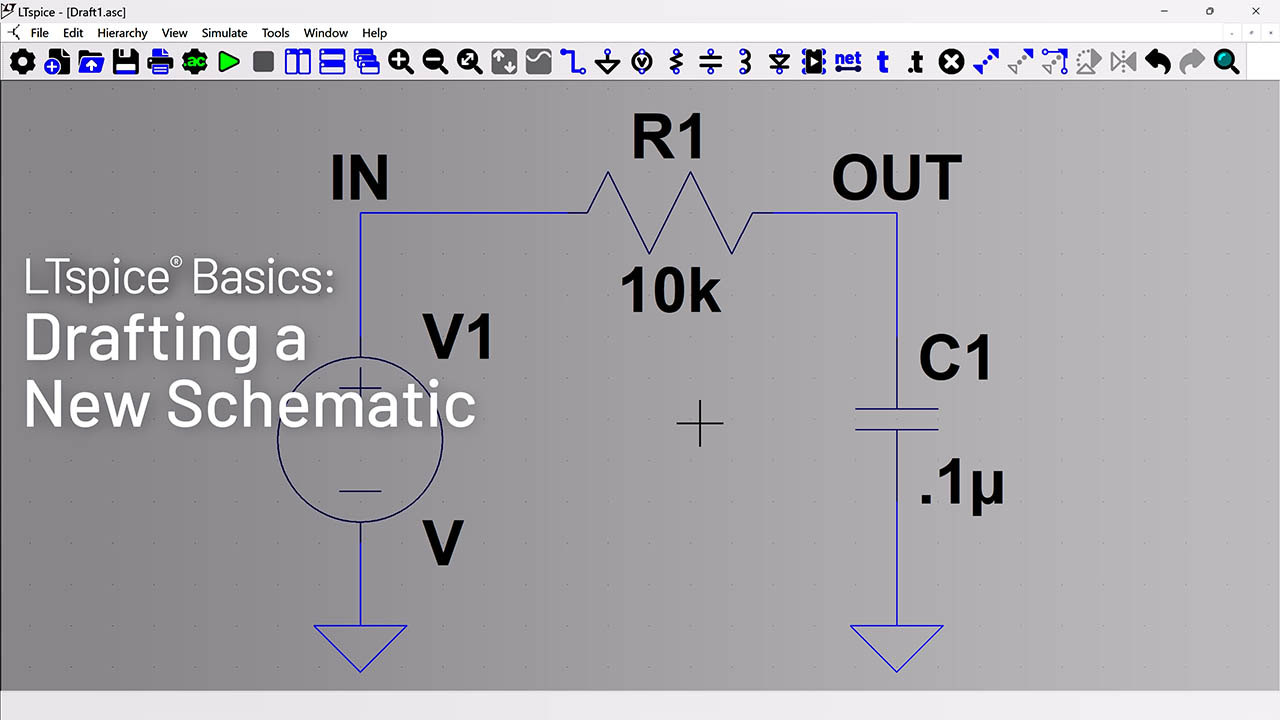

RC型LPFは図5のような回路になります。これはアタリマエのようないつも使う回路ですね。ここでC1に生じる電圧𝑉𝑂𝑈𝑇は

ここで𝑠はラプラス演算子で、𝑠=𝑗2𝜋𝑓=𝑗𝜔と考えてください。「𝑗2𝜋𝑓と表すのが面倒なので𝑠としている」、「𝑠なんて使っているが、数学の普通の記号𝑥と同じだ(ちょっとこれは乱暴ですが)」というくらいに、ざっくり考えていただいてかまいません(TNJ-044の説明の再掲)。

この式を変形します。

この回路の伝達関数𝐻(𝑠)は

となり、この式の分母の根(つまり「極」)はひとつであり、その極は

になります。分母の式が1次式であること、また極が1個しかないこと(1次式であるから自明ですが)、これらからこの回路のことを「1次系の回路」と呼ぶわけです。

また極が実数であり、符号がマイナスであることもポイントです。これはラプラス変換の話しに踏み込まないといけないのですが、

- 極が実数で符号がマイナスであることで

- ステップ信号応答特性が波形として無振動減衰になる/収束する

ということになります(詳細は参考文献[9]などをご覧ください)。

RLC型2次 LPFに相当する回路が OPアンプで 構成できれば!

ここまでの説明で、なんとなく見えてきたのではないでしょうか。図4のRLC型2次LPF(とバッファ)に相当する回路をOPアンプで構成し、カスケード(従属)接続すれば、上記の式(14)や式(15)の伝達関数(ただし分母の多項式部分だけですが)の特性カーブを実現できるわけです。箇条書きでまとめてみると、

- 偶数次の任意の分母多項式をもつ伝達関数(これは偶数次LPFの特性式といえる)で

- その分母多項式を因数分解して2次の項ごと(共役複素数ごと)でまとめれば

- それぞれは図3のようなLPF回路に相当する

- このときパラメータは𝑄と𝜔0になる

- この1段のRLC型2次LPFとバッファに相当する回路をOPアンプで構成すれば、そしてそれを図4のようにカスケード(従属)接続していけば、当該伝達関数を実現できる

これは前回のTNJ-044の図2(本技術ノートの図2)と図3、また図4(本技術ノートの図3)と図5の検討(同じ𝑄を設定してみると、それぞれ同じ減衰カーブが描かれていること)からも、実現できそうだと気がつくのではないでしょうか。

分母多項式が奇数次の場合は

- 奇数次の任意の分母多項式をもつ伝達関数(これは奇数次LPFの特性式といえる)で

- その分母多項式を因数分解して2次の項ごと(共役複素数ごと)でまとめて

- 残った1次の項の部分とあわせて

- それぞれをカスケード(従属)接続することで

- 図9のようなLPF回路を構成するが

- 1次の項の部分(1次LPF)はRC型LPF(図9の𝐻4(𝑠)の部分)で構成する

となります。

まとめ

ということで、前回の技術ノートTNJ-044と今回の技術ノートTNJ-045では、「理解不能な伝達関数多項式と実回路の関係を把握する」というお話しをいたしました。このようにRC型1次LPFとRLC型2次LPFを、バッファを通して接続していくことによって、「それらで得られた伝達関数が、理解不能と思っていた伝達関数多項式となるのだ」ということがご理解いただけたのではないかと思います。またRLC型2次LPFとバッファを、それと等価なサレン・キー型などのアクティブ・フィルタで置き換えることもできるわけです。

次回の技術ノートTNJ-046以降では、𝑄>0.5の条件で分母多項式の根、つまり極が複素数のとき、それを複素数平面で表すとどうなるかをより深く考えていきましょう。そしてそれがサレン・キー型フィルタでどのように構成されるかにも踏み込んでみます。

このフィルタ・シリーズ技術ノートでは分子多項式は定数項として考えている

ところでこのフィルタ・シリーズ技術ノートでは、式(12)における分子の多項式は「定数項」として考えてきました。分子が多項式になるケースは、「ゼロ(零)」という、「極」に対応する回路の特徴数値になります。このゼロ(零)については、別の技術ノートであらためてご説明したいと思います。

著者について

デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...

この記事に関して

製品カテゴリ

資料

{{modalTitle}}

{{modalDescription}}

{{dropdownTitle}}

- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}

- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}

-

{{newProjectText}}

{{/if}}

{{newProjectTitle}}

{{projectNameErrorText}}