TNJ-038:英語の電気・電子技術文章を日本語らしい表現に翻訳するテクニック

はじめに

今回は趣向を変えて、タイトルのような内容をお話ししてみた いと思います。背景に流れる論旨は、「分かり易い日本語をど のように作文するか」ということです。ご説明するのは、たっ た三つのノウハウ(翻訳ネタのほう)です。

われわれ技術者もいろいろな文書を作成します。もっと日常的 には、メールの文章もそうですね。他人に自分の思いを伝える ひとつの方法が「文章」ですが、伝えるからには分かり易く伝 えるべきだと私は考えます。

ちなみに「こんな話題にするとは、いよいよ技術ノートのネタ が無くなったな?!」なんということはありません(笑)。

社会では文章記述力が重要

第一種・第二種電気主任技術者第二次試験や、(最近はだいぶ その存在を知られるようになってきましたが)技術士第二次試 験、また弁理士試験論文式筆記試験、司法試験論文式試験など、 多くの国家試験で論述式(小論文的)の判定方法がとられてい ます(図1 は、とある国家試験の論述式試験の会場)。

これは「他人に自分の思考を伝えることの重要性」を示すもの といえるでしょう。

図1. とある国家試験の論述式試験の会場

ところで(なんていう話しの腰を折るような、以下のようなス トーリー展開は「分かり易い表現」からすれば、それこそご法 度ですが)、司法試験の受験資格を得るための「司法試験予備 試験(法科大学院以外の受験ルート)」の合格率は、平成28 年 度で3.9%です [1]。近年では合格率は徐々に増加しているようで すが…。これが司法試験(いわゆる本試験)の受験切符なので すから、たしかに相当厳しいものですね…。

上記の国家試験の例をみるまでもなく、昇級試験などを論文形 式としている会社も多いでしょう。これも「他人に自分の思い を伝えることの重要性」を示すものです。それだけ社会では 「文章の記述」が重要視されているといえます。

技術者としても文章記述力が重要

これらのことから技術者であっても、文章力を高める必要性が あることが分かります。そうでなくても日常業務としても、仕 様書や説明書は良く書くものですが、当然ここでも「文章の記 述」が重要ですね。

技術者の方の中には「文章を書くのが苦手」という方もいらっ しゃるかと思いますが、ちょっとしたテクニックで見違えるよ うな文章に変えられるものなのです。

今回の技術ノートは、それを「翻訳校正」という切り口からお 話ししていきましょう。

技術文章の翻訳はとても難しい

アナログ・デバイセズでは、データシートやホームページの翻 訳を、電気・電子回路技術に非常に明るい専門の翻訳者に依頼 しています。それこそ文系で、英語の理解と日本語表現に精通 している優秀な翻訳者がいたとしても、電気・電子回路技術に 対しての理解や知識が無いなら、たとえば

「High output drive current of 50 mA」

(Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp AD797 Data Sheet より

抜粋)

なんて文章があったら、

「50mA の高い産出量の運転流」

「50mA の大きく放出し駆り立てる現在」

というような頓珍漢な訳になってしまうでしょう。電気・電子 回路技術に知見のある方なら、この文章は

「50mA の高い出力駆動電流」

「50mA の高出力ドライブ電流」

「50mA という高い負荷ドライブ電流出力」

というように翻訳するでしょう。3 種類の翻訳例を示してみま したが、上の直訳的なものから、下に向かって意訳的なものと しています。まずここで、技術翻訳においては技術的理解/知 識が必須なことが分かります。

そしてこのように、「ゆらぎ」があることも分かります。これは「電気・電子回路技術の知見による意訳」を行いながら、それでも日本語表現に精通している翻訳者が翻訳するような、洗練された(分かり易い)日本語表現が必要だからです。でもそれがまた難しいところです。つまり

● 高い技術的知見

● 高い日本語表現力

技術翻訳にはこの両方が必要ということです。技術書翻訳本で「日本語が熟(こな)れていないなあ」とか「直訳で非常に分かりづらい」というものが多々ありますが、これは訳者が技術者として高い技術知見は持っているけれども、日本語表現力が追いついていない、というところかと思います。という私も日本語表現力は?と問われると自信もなかったりしますが(汗)。

アナログ・デバイセズに入社した理由は「OPアンプ大全」翻訳チームへ参加したから

実は…、私がアナログ・デバイセズに入社したいと思った理由が、図2の書籍「OPアンプ大全 [2]」(原書名OP Amp Applications Handbook)の翻訳チームに加わったことでした。アナログ技術として非常に造詣の深い、アナログ・デバイセズの「本当に一流」な技術陣の執筆で、私は原文に引き込まれ、その深い内容に魅了されていきました。原書は896ページという長大なものですが、日本語訳刊は5分冊となりました。私はうち4巻の翻訳を担当しましたが(結果的に結構な担当分量となりましたが)、翻訳にだいぶ苦労したことを覚えています。

そのいちばんの苦労は「何度も推敲(「推敲; すいこう」とは、何度も見直し、書き直してブラシアップしていくこと)しても、日本語がこなれない」ということでした。それでも本当に何度も何度も推敲し、意訳して、日本語的にこなれた文章にしていきました。それでも…、どうしても翻訳文にありがちな「硬さ」が残ってしまうのでした…。

自分の書いた文章なら、こなれたかたちに持っていけたかもしれませんが、もともと英語の原文があり、それに「引っ張られる(これは翻訳業界でも用いられる用語です)」ことで、硬い日本語表現になってしまうからなのでした。

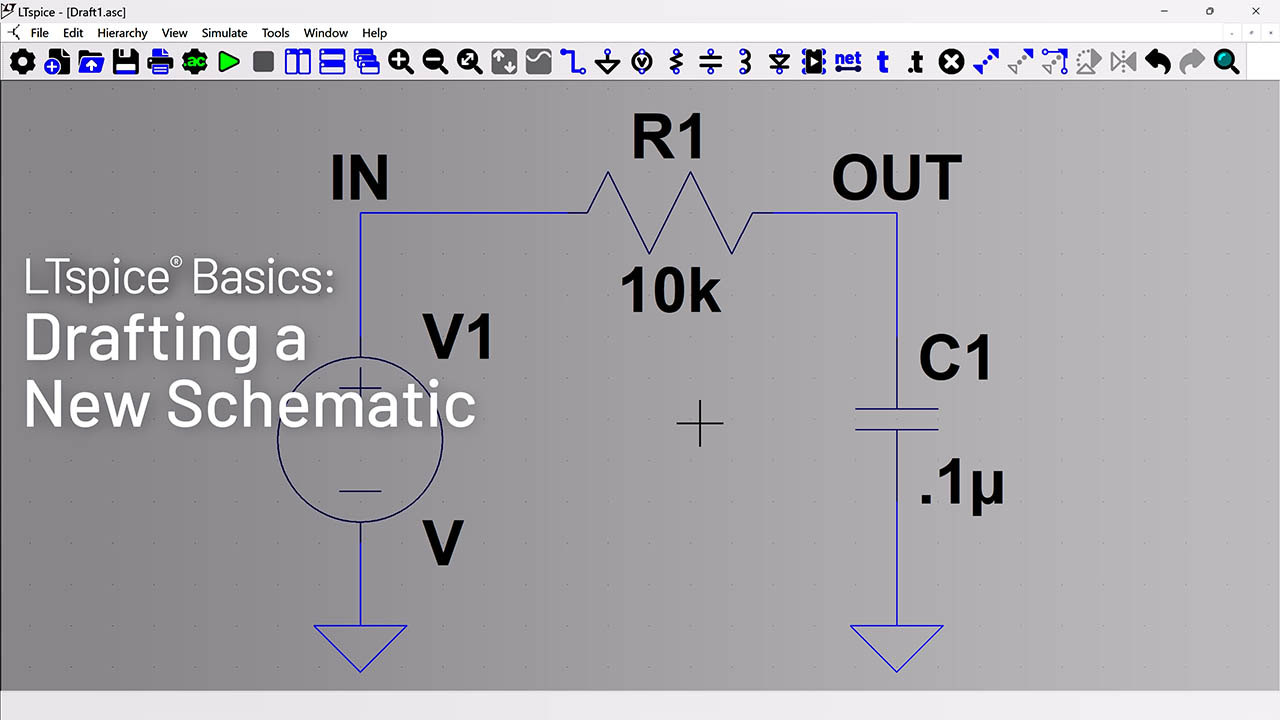

データシート校正を担当していたころ技術翻訳テクニックに気がつく

上記のようにアナログ・デバイセズでは、データシートやホームページの翻訳を、電気・電子回路技術に非常に明るい、専門の翻訳者に依頼しています。

図2. 翻訳チームに参加したOPアンプ大全シリーズ

私は入社後の数年間、その専門の翻訳者の翻訳を最終チェックする「最終校正作業」も行っていました。翻訳は自分ではなかったので、上がってきた翻訳文を他人の文章として、一歩引いたかたちで眺めることができました。

そのころはまだ「OPアンプ大全で硬い翻訳しか出来なかった経験」というのがトラウマ(笑)になっており、「ここでなんとかして日本語表現らしい技術文章に校正してみたい」と考えていました。その他人の翻訳文を校正するという機会により、幾つかの「気づき」、つまり「翻訳文を日本語表現らしい文章にするテクニック」を得ることができたわけです。

この技術ノートの以降では、そのときの翻訳者から上がってきた原文と、「気づき」によりどのように修正していったかを示しながら、たった三つの翻訳校正ノウハウをご紹介したいと思います。なお翻訳者の原文もプロが訳した文章ですから、特に問題があるわけではなく、(悪い言い方をすれば)「単なる自分のこだわり」だったのかもしれませんが…(汗)。

ここでご紹介する翻訳校正/日本語表現のノウハウは、これまでの自身の経験から得たものです。私は英語学・国語学の専門家(研究者/教員/実務者)ではありませんので、理論的なところは間違いがあるかもしれません。それは事前にお断りしておきます。

ノウハウそのⅠ「語順を変えるだけで見栄えが大きく変わる」

イントロとして…「英語と日本語は語順が逆」

英語の語順と日本語の語順が異なることは、中学校で始めて英語を習ったときから気がついていることでしょう。たとえば

「The AD817 consists of a degenerated NPN differential pair driving matched PNPs in a folded-cascode gain stage.」

(High Speed, Low Power Wide Supply Range Amplifier AD817 Data Sheetより抜粋)

という原文があるとします。この構造は

1) The AD817

2) consists of

3) a degenerated NPN differential pair

4) driving

5) matched PNPs

6) in a folded-cascode gain stage.

ですが、これを個々に日本語訳してみると

1) AD817は

2) から構成される

3) 局部負帰還されたNPN差動ペアで

4) 駆動している

5) マッチしたPNPを

6) それ(PNP)はフォールデッド(折り返された)・カスコード利得段にある

となりますが、日本語表現の順番からすると

1) AD817は

6) それ(PNP)はフォールデッド(折り返された)・カスコード利得段にある

5) マッチしたPNPを

4) 駆動している

3) 局部負帰還されたNPN差動ペアで

2) から構成される

となり、見事に「逆順」です。意訳もいれて日本語訳してみると、

「AD817はフォールデッド・カスコード利得段にある、マッチしたPNPペアを駆動する、局部負帰還されたNPN差動ペア入力回路から構成されています」

という感じです。また以降で、これをさらに改良したいと思います。

文節(単語)ごとの「係り受け」というものを考える

もう少し本格的な話しになりますが、文というのは文節(単語)ごとの「係り受け」というものがあります。「係り受け」とは、文節同士で意味の関係性があるということです。例をしめすと

| (係る側) | (受ける側) | |||

| 高精度な | アンプを | |||

| 業界で | 有名な | |||

| 有名な | アンプを | |||

| アンプを | 採用した | |||

| 設計に | 採用した | |||

| 積極的に | 採用した | |||

| (積極的に | 設計に) | |||

として修飾する側、される側という感じのものです。「文節」は文の中で「ネー」を差し込むと切れる破片、つまり単語をいいます。これにより

「業界で有名な高精度なアンプを積極的に設計に採用した」

と一文を構成できるでしょう。文節に分けてみると

「業界でネー、有名なネー、高精度なネー、アンプをネー、積極的にネー、設計にネー、採用した」

となります。修飾する文節と修飾される文節、これらがそれぞれ関わりあって、ひとつの「理解」を構成するわけです。なお難しいこと(国語の文法)を考える必要はありません。単に修飾する/される単語同士のことを考えればよいだけです。

係り受けの相対位置を意識する

つづいてここで「係り受け」の相対位置/距離というものを「係り受けの関連性の重み」という視点で考えてみましょう。

相対位置/距離というのは、文の中で「係り」と「受け」の文節同士、つまり関係する文節同士の、配置位置がどれだけ近いか/離れているかというものです。また「係り受けの関連性の重み」とは、いくつか係り受けの関係があるなかで、相互の関連性の高さ/低さを考えるものです。この高さを「重み」としています。

関連性の重みのある文節同士の距離が離れていると「なんだか分かりづらい」となりがちな文が出来てしまいます。

たとえばさきの文

「業界で有名な高精度なアンプを積極的に設計に採用した」

の「積極的」と「設計に|採用した」は、関連性の重みのある関係です。これを

「積極的に業界で有名な高精度なアンプを設計に採用した」

とすると「積極的」がどこに係るのか不明瞭で、「業界に有名なのが積極的か」などと(文脈から読み取れば分かりますが)誤解が生じかねません。もっと簡単な例では、

「アナログ・センサの高い出力インピーダンス」

と

「高いアナログ・センサの出力インピーダンス」

などが考えられ、後半の文では「アナログ・センサが高い?」と誤解を与える順序になっています。「係り受け」の相対位置、距離を近づける必要性が分かります。

「これらの例はどっちでもよいだろう。十分に分かるし」と思われるかもしれません。しかし一事が万事で、これが長文になってくると、ひとつひとつの分かりづらい文が大きな怒涛となって読み手に襲ってくる、つまり「分からない文章」となってしまうわけです。

係り受けの関係を複数文節ブロックの相対位置に拡張して英語の技術文章を修正していく

まえの節でも示したように、英語と日本語は語順が全く異なります。それにより日本語に翻訳したときの係り受けの語順が不適切になりがちです。

翻訳文においては、この語順が不適切な状態だと、「理解できない/分からない文章」までいかなくても、「硬い文章」・「日本語としてこなれていない文章」と読み手が感じてしまうことになります。この技術ノートの話題どおりになってしまうのです。

説明してきた文節の係り受けの関係だけではなく、複数の文節ブロック間、つまり「意味」としての相互関係についても、全く同じことがいえます。複数文節ブロックの相対位置に拡張して、ブロックの並びを適切に修正する考え方で、英語の技術文章を修正していくことで、見栄えが大きく変わります。

データシート校正で語順を変える実例をみてみる

実際にこれを、データシート校正で出会った例で示してみます。例に挙げるのは、超高速DAC AD9789というものです。当時あまりに素晴らしい製品だったので、「これ、日本語データシートに訳しましょう!校正は私がやりますから!」という勢い(?)で日本語化してしまったものです(笑)。そのAD9789とは

AD9789: D/Aコンバータ、RF用、14ビット、2400MSPS、4チャンネル信号処理内蔵

【概要】

AD9789は、柔軟なQAMエンコーダ/インターポーレータ/アップコンバータと、2400MSPS、14ビットのRF用D/Aコンバータ(DAC)の組み合わさった製品です。柔軟なデジタル・インターフェースは、最大4チャンネルの複素データを受け入れることが出来ます。QAMエンコーダは、全ての標準に対するSRRCフィルタ係数を備えた16、32、64、128、256のコンステレーション・サイズをサポートします。

(後略)

このデータシートp. 1の「製品のハイライト(PRODUCT HIGH LIGHTS)」のところを例にしてみます。原文は

「Manufactured on a CMOS process, the AD9789 uses a proprietary switching technique that enhances dynamic performance.」

(14-Bit, 2400 MSPS RF DAC with 4-Channel Signal Processing AD9789 Data Sheetより抜粋)

というものですが、翻訳者から上がってきた文は

「CMOSプロセスで製造されるAD9789は、ダイナミック性能を強化する独自のスイッチング技術を採用」

となっていました。がんばっていただいた翻訳者の方には申し訳ないのですが訳が硬いです。そこで

「CMOSプロセスで製造されるAD9789は、独自のスイッチング技術を採用したことでダイナミック性能を強化」

と校正してみました。単純に順序を(ほぼ)入れ替えてみただけですが、印象がかなり変わることに気づかれると思います。入れ替えるだけです。

もうひとつ語順を変える実例をみてみる

もうひとつAD9789から例を挙げてみましょう。英文データシートp. 23の「シリアル制御ポート(SERIAL CONTROL PORT)」のところですが、原文は

「The AD9789 serial control port is a flexible, synchronous serial communications port that allows an easy interface to many industry-standard microcontrollers and micro-processors.」

となっていました。翻訳者から上がってきた文は

「AD9789のシリアル制御ポートは、柔軟性の高い同期シリアル通信ポートであるため、業界標準の多くのマイクロコントローラやマイクロプロセッサとのインターフェースが容易です」

ここも翻訳者の方には申し訳ないのですが訳が硬いです。そこで

「AD9789のシリアル制御ポートは、高い柔軟性をもつ同期シリアル通信ポートであるため、多くの業界標準マイクロコントローラやマイクロプロセッサと容易にインターフェースすることができます」

と校正してみました。ここも単純に順序を(ほぼ)入れ替えてみただけですが、印象がかなり変わることに気づかれると思います。

ノウハウそのⅡ「能動形を受動形に/受動形を能動形にかえると見栄えが変わる」

能動形と受動形とは

文章表現には能動形と受動形があります。能動形とは、主語が主体となり、文の他の部分(とくに述語)に影響を与える/働きかける文章表現です。トランジスタやOPアンプなどActive Deviceは「能動素子」とも翻訳されますね。英語の「能動態」もActive Tenseといいます。例を示すと、

「OPアンプが負荷を駆動する」

ここで主語は「OPアンプ」で、述語が「駆動する」になります。それこそ主体の「OPアンプ」が「負荷に働きかける」かたちです。英語なら

「An OP amp drives a load.」

一方で受動形とは、主語が文の他の部分(とくに述語)から影響受ける/働きかけられる文章表現です。「られる」というところからもイメージできると思います。抵抗やコンデンサなどPassive Deviceは「受動素子」とも翻訳されますね。英語の「受動態」もPassive Tenseといいます。例を示すと、

「負荷はOPアンプから駆動される」

ここで主語は「負荷」で、述語が「駆動される」になります。それこそ「OPアンプから働きかけられる」かたちです。英語なら

「A load is driven by (with) an OP amp.」

という感じでしょうか。 ところで学術系の論文では受動形(態)を多用し、

「It was found that the current increased to 10mA.」

とIt was foundと受動態で書くケースを結構みかけます。主語が長い/不明確な場合に使い易い言い回しだとか、論文としての格調が高いとかいわれていますが、日常での口語的表現では、「重過ぎる表現」だとして嫌われることが多いので注意してください。

データシート校正の実例にて①:能動形 ⇒ 受動形の変換をみてみる

最初に示したAD817のデータシートからの例ですが、

「The output buffer stage employs emitter followers in a class AB amplifier which delivers the necessary current to the load while maintaining low levels of distortion.」

(High Speed, Low Power Wide Supply Range Amplifier AD817 Data Sheetより抜粋)

という原文があります。この前半を訳したものとして

「出力バッファ段にはAB級動作のエミッタ・フォロワ回路を採用しています」

この赤の部分の原文は能動形(動詞; employs)です。しかしこれだとなんともいえない「硬さ」を感じるのではないでしょうか。これを受動形に

「出力バッファ段にはAB級動作のエミッタ・フォロワ回路が採用されています」

として変えてみると(主語も「回路」になっています)、日本語的に自然な文に変わることに気づかれると思います。

データシート校正の実例にて②:もうひとつ能動形から受動形の変換例をみてみる(もうちょっと複雑)

また、たとえば

「Active filters at higher frequencies require wider bandwidth op amps to work effectively.」

(Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail Amplifiers AD8051/AD8052/ AD8054 Data Sheetより抜粋)

という原文があります。原文は能動形(能動態; require)です。翻訳者から上がってきた文は

「高い周波数のアクティブ・フィルタほど、有効に機能するためには広い帯域幅のオペアンプを必要とします」

英語の原文では「フィルタ」が主語なので「フィルタが(機能するため)必要とする」というかたち、「能動形」になっています。かっこ内『(機能するため)』はto以下(to不定詞がrequireの副詞的用法)の訳文で、requireを修飾しています。

しかし「設計する」という視点からすれば、設計者が主体なので「設計者がフィルタ/アンプを動かす」というように、思考を変えることができます。そうすると「フィルタ/アンプは動かされるほう」になり、少なくともto以下に相当する部分の訳文は「受動形のようなかたち」となります。そこで

「高い周波数のアクティブ・フィルタほど、有効に動作させるためには広帯域のオペアンプが必要です」

と校正してみました。文の一部を受動形のようにすると、このように見栄えが変わり、日本語らしい表現になります。「広い帯域幅」は、技術用語としてひらがなを抜くとすっきりしますので「広帯域」としてみました。

なお日本語文法の構造としては、設計者が主語(ここでは省略)となり、主語|述語が「設計者が|動作させる」となっています。実はこの文は能動形のままで、「目的語(フィルタ/アンプ)+させる」という構造なのです。

さらに意訳してみると、

「高い周波数のアクティブ・フィルタを最適に実現するには高速オペアンプが必要です」

とも訳せるでしょう。「するため/させるためには」だと回りくどいので、「実現するには」としています。「させるためには」を「するには」にしたため、能動形に戻っていますが、このように直すと、主語は(省略/暗示として)「設計者」、述語が「実現する」になりますから、こう書けるわけです。

データシート校正の実例にて③:受動形 ⇒ 能動形の変換をみてみる

つぎに受動形から能動形への変換をみてみましょう。たとえば

「For optimum performance, these inputs are differentially driven.」

(0.8 GHz to 2.7 GHz Direct Conversion Quadrature Demodulator AD8347 Data Sheetより抜粋)

という原文があるとします。原文は受動形(受動態; are driven)です。翻訳者から上がってきた文は、

「最適な性能を得るため、これらの入力は差動駆動されます」

英語の原文では「入力」が主語で、「差動で駆動される」というかたちの「受動形」になっています。

しかし設計するという点からすれば、設計者が主体なので「設計者が入力を駆動する」というように思考を変えます。そうすると主語(設計者)は省略されたかたちですが、「入力」が目的語となりますので、文を「能動形」にできます。そこで

「最適性能を得るために、これらの入力は差動で駆動してください」

と校正してみました。「入力を」でもよいでしょうが、「差動で駆動する」という条件をここで提示させたい意図をこめて、個人的好み(ゆらぎ)で「入力は」のままにしてみました。また「入力」より「差動」のほうが、「駆動」との係り受けの重みがあります。文全体を能動形にすると見栄えが変わり、日本語らしい表現になることがここでも分かります。

「できます」もこなれたイメージを与える

「できます」を適切に使うことも、こなれた日本語表現にするテクニックです。これもAD8347のデータシートの抜粋で、

「The output amplifiers gain up the signal coming back from each of the external filters to a level compatible with most high speed A-to-D converters.」

(0.8 GHz to 2.7 GHz Direct Conversion Quadrature Demodulator AD8347 Data Sheetより抜粋)

ちょっと長い原文ですが、翻訳者から上がってきた文は、

「出力アンプは、各外部フィルタから帰還する信号を大部分の高速ADCに対応するレベルまでゲインアップします」

ちょっと直訳的というか、英語からの翻訳文である匂いのする文になっています。技術文書としてあまり使わない「ゲインアップ」という単語もあります。これを

「出力アンプで、各外部フィルタから戻ってきた信号を、多くの高速ADCで対応できるレベルまで振幅を増幅させます」

と校正してみました。さらに以下のノウハウを活用して

- そのⅠ「語順を変える」のテクニックで語順変更

- そのⅡ「能動形を受動形に/受動形を能動形に」で、一旦受動形にした「増幅させます」を(主語が「出力アンプ」なので)明確な能動形の「増幅します」に変更

そして「対応できる」を設計現場用語的に意訳すると、

多くの高速ADCが受けられる信号レベルまで、IC外部の各フィルタを通過した信号振幅を、出力アンプで増幅します

だいぶ見栄えが変わりますね。

ノウハウそのⅢ「長い原文は切ると文の趣旨が分かり易く、読み易くなる」

「長い原文の翻訳」…。これはそれこそ「原文に忠実に」と思うほどやってしまいがちなことです。

まず、長い原文をそのまま訳すと、日本語翻訳表現も不適切になりがちです。それこそノウハウそのⅠで説明したとおりで、原文の語順が日本語と全く異なるため、訳文が不適切な語順になり、表現が分かりづらくなりがちです。

また文自体が長いと、それを理解するプロセスで脳に負荷がかかり、文をすっと理解すること(腹落ち感)が難しくなります。

そこで文を切ります。これは日本語作文においてもとても重要なテクニックです。最初に示した例ですが、

「The AD817 consists of a degenerated NPN differential pair driving matched PNPs in a folded-cascode gain stage.」

(High Speed, Low Power Wide Supply Range Amplifier AD817 Data Sheetより抜粋)

という原文を考えます。これを私流に翻訳したものとして

「AD817はフォールデッド・カスコード利得段にある、マッチしたPNPペアを駆動する、局部負帰還されたNPN差動ペア入力回路から構成されています。」

を示しました。これで一文(読点「。」で終わるまで)となっています。しかしこれは情報が非常に多く

- AD817にはフォールデッド・カスコード利得段がある

- フォールデッド・カスコード利得段にはマッチしたPNPペアがある

- AD817には局部負帰還されたNPN差動ペア入力回路がある

- NPN差動ペア入力回路がPNPペアを駆動する

というかたちに分けることができます。

原文を二つか三つに細かく切ってみると理解し易くなる

これでは情報過多になっています…。技術的理解が大変です…。また文章中で重要なところは赤で示したところですが、私は「NPN差動ペア入力回路が、フォールデッド・カスコード利得段を駆動」という情報が重要だと考えました。

そこでこの一文を、二つの文に分けてみます。

「AD817は局部負帰還されたNPN差動ペア入力回路から構成されています。このNPN差動ペアで、フォールデッド・カスコード利得段にある、マッチしたPNPペアを駆動するように動作します。」

こうすると一文ごとの情報量が半分になり、理解し易いことはお分かりになるでしょう。

文を細かく切ると文章が稚拙になりがちなリスクもある

調べてみると日本語での一文の長さは、30文字から50文字くらいが適切とあります。ちなみにさきの例では、一文のままだと72文字、二文に分けた場合は前半が36文字、後半が53文字です(それぞれ読点こみ)。たしかに…という感はありますね。

しかしあまりにも文を細かく切ると、文章が稚拙になるというリスクがあります。これは本格的なテクニックとなるものでしょうが、長めの文と短い文をシーケンシャルに混在させて、緩急をつけると「読ませる文章」になります。

かなりのプロの翻訳者でも

書きながら思い出しましたが、以前、同僚から薦められた経済学の本を読んだことがありました。

その本の翻訳者の翻訳力、日本語力は十分にあるとお見受けしたのですが、原文の一文の長さがかなり長かったようで、それを忠実に訳しているため、訳文も一文がかなり長くなっていました。また改行も少なく、読み進めることが非常に苦痛で、結局途中で挫折してしまいました。「一文を分割してくれていたら、ぐんぐん読めたのに」と自分の根気を棚に上げて(笑)思ってしまいました。

ここでも(こんなにプロの翻訳者でも)原文に引っ張られていたというところでした…。

【前半として翻訳校正の話題はここまで】

図3. 閑話休題〔1〕本文とは全く関係ないが、黒部ダム(アーチ式コンクリート・ダム)のアーチ内部からの撮影(2013年の秋)。

緑色の湖面がとても美しい。同行の皆様、大変お世話になり、ありがとうございました

図4. 閑話休題〔2〕これも本文とは全く関係ないが、黒部ダム玄関口の黒部アルペンルート扇沢駅内の扇沢レストハウスで販売されている「グリーン黒部ダムカレー」。黒部ダムの湖面のエメラルド・グリーンをイメージして、ほうれん草で緑の色あいを出している。そしてライスがダムのアーチを、カレーの上にあるカツ(ポークかチキンは記憶なし…)が湖面に浮かぶ観光船(遊覧船ガルベ)を表しているそうだ

図5. 閑話休題〔3〕黒部ダム展望台背面にある「尊きみはしらに捧ぐ」のモニュメント。「みはしら」は「御柱」。この黒部ダム訪問の数日前に、映画『黒部の太陽』のDVDを偶然見ており、その難工事の苦闘や人間模様が目に焼きついていた。その直後にこのモニュメントを、目の前の間近に、黒部ダム湖畔の静寂と平穏のなかで望むこととなった。そこでは映画を思い出し、なんともいえぬ気持ちになった。殉職者は171人とのこと [3]。この右手に殉職者氏名が刻まれているプレートと献花台がある。当時の技術レベル(電子回路だってそうだったはず)から考えても、相当な難工事だったことが想像に難くない。しかし映画『黒部の太陽』では三船敏郎が若く、惚れ惚れするほどの超かっこいいオトコであった!さすが世界のミフネ。

この写真とキャプションも本文とは全く関係ない。これらの写真は、単に前編と後編を分けるための「埋め草」(笑)

話題を少し変えて後半へ:分かり易い日本語文章を書くためのテクニック

ここまでは、英語の電気・電子技術文章を、日本語らしい表現に翻訳するテクニックを示してきました。折角ですのでつづいて、日本語文書として分かり易い技術文章を書くためのテクニックをいくつかご紹介してみます。

最初で引き込む(つかみを用意する)

プレゼンテーションの最初に、聴衆を引き込むため「つかみ」(引きつけるようにする行為)を入れると良いとよくいわれます。文章でもその文章が何をしめすのか、その最初の部分で概要/論旨や、まとめ的な語句をいれておきます。読者はそこを読み、「この文章は◎◎を伝えたいのだな」と事前情報を得たうえで、文章を読んでいきます。そのため内容の理解が良好になり、説得力のある/理解し易い文章になります。

とくにビジネス文書では、(読者となる上長は忙しいので)読者は文書すべてを読むことなく、前半で答えを得たくなる傾向があります。このような場合はとくに、最初に「まとめ」を入れておくべきです。そのあと詳細の各論に進むようにします。

図6は私が作ったパワーポイントの例ですが、「つかみ」として、この説明を聞く価値を「知らないことで生じる脅威」として、つづいて伝えたい「論旨」を隠喩的に、それぞれ示しています。

それこそこの技術ノートでも、最初に「ご説明するのは、たった三つのノウハウです」として、実はつかみを用意してありまして…。

十分に推敲する

さきにも示しましたが「推敲」とは、何度も見直し、書き直してブラシアップしていくことです。「業務で忙しいときに、そんなに見直す時間なんて無い」と思われるかもしれませんが、業務負荷と推敲にかける時間の必要性とのバランスを考えながら、少しでも見直す、推敲する時間を作るように心がけます。

そうすると、文章の構成の不適切さや、自分の文章の「癖」に気がついたりします。それらは、単純にそのときに「良好な表現に修正しておわり」ではなく、次回に文章を書くときの下地となり、徐々に良好な文章がかけるようになってきます。

図6. 「最初にひきこむ」という例をパワーポイントで示す

1週間後に読み直してみる

これも基本的な技ですが、書いた文を1週間ほど「寝かせて」みます。書いたすぐの確認だと、自分の頭のなかの(文章には表現されていない)前提/想定/設定にひっぱられてしまい、「自分では分かるが、第三者には分からない」文章になりがちだからです。

1週間ほどあけて読んでみると、さきの「前提/想定/設定」が頭から忘れ去られており、他人の作文として客観的に読めます。そのため適切に修正をすることができます。

「係り受け」の関係を意識する

前半の翻訳校正の話題でも

「文節(単語)ごとの『係り受け』というものを考える」 「係り受けの関係を複数文節ブロックの相対位置に拡張して英語の技術文章を修正していく」

という、ふたつ節で「係り受け」のお話しをしました。これは日本語で作文する際にも十分に注意すべきことです。詳細はその部分で説明したとおりですが、「係り受けの関連性の重みと距離を考える」ことがポイントです。

ここでも自分が「やってしまった」例(汗)で示してみましょう。寄生容量の対策についての文なのですが、最初の文は

〔悪例〕「必要最小限な、寄生抵抗による干渉のいちばん基本的な回避方法を説明しておきます」

となっていました。ここでの係り受けの関係は

- 「必要最小限な|回避方法」

- 「いちばん基本的な|回避方法」

- 「干渉の|回避方法」

ですが、「干渉の|回避方法」がいちばん関連性の重みがあります。また「必要最小限な」と「いちばん基本的な」は同格ですから、これらは近づけるべきですね。そして「必要最小限な」のほうが相対的に関連性の重みがあります。そこで

〔改善〕「いちばん基本的かつ必要最小限な、寄生抵抗による干渉の回避方法を説明しておきます」

として修正してみました。文意である「干渉の回避方法」が、他の関係詞と階層的につながっていることがわかります。 他の失敗作(汗)として

〔悪例〕「表面層と同面積の部分が容量を形成する際の有効となる部分だからです」

これも「有効性」ということが文意であり、「どこが有効なのか」を考えます。また「部分」が2個ありますので、冗長です。そこで

〔改善〕「容量を形成する際に有効となるのは、表面層と同面積の部分だからです」

として修正しました。「がのにをてにおは」も重要なので、そこも赤のように修正しました(の ⇒ に)。同じように、

〔悪例〕「どの程度の寄生容量による影響度がでるか」

これも文意は「影響度のレベル」ですから

〔改善〕「寄生容量によりどの程度の影響度がでるか」

とすべきです。このように失敗作は枚挙にいとまがありません(汗)。この「係り受け」については、すぐに作文力がつくことは無いと思います。作文して、「係り受け」に注意しながら推敲することを繰り返し行うなかで、徐々に力がついてくるでしょう。

短めの文で切り、長文も残しながら緩急をつける

翻訳校正の話題でも、短めの文で切ること、「長めの文と短い文をシーケンシャルに混在させて、緩急をつけると『読ませる文章』になる」ことをお話ししました。これも日本語で作文する際にも利用できるテクニックです。

主語と述語を確認する

長めの一文や、少し難しい一文を書いていると主語と述語の関係が不明瞭になり、おかしな文章になりがちです。たとえば以下のような例があります(TNJ-034からの引用。だいぶ長いですが…)。〔段落1〕では「REALが|変換される」が文意(主語と述語)です。〔段落2〕でも主語のREALについて説明していくことが順当なところですが、以下の例をみてみると

〔段落1〕AD変換したデジタル信号「REAL」が、NCOで生成されるI系統、Q系統それぞれのデジタル値と乗算され、低い周波数の信号(DCに近い信号)に変換されることを意味します。

〔悪例・段落2〕このデジタル信号「REAL」として「CENTER OF BANDWIDTH OF INTEREST(希望波の帯域幅の中心)」を中心とした無線変調波は、本来の伝送情報成分を含んでいるものです。

この文はなんだかおかしいです。〔段落2〕は「無線変調波は|含んでいる」が主語と述語になっており、〔段落1〕とは文脈として成立しませんし、技術的論理も正しくありません。

ここで〔段落2〕の主語と述語を確認してみます。〔段落1〕からのつながりとして、主語は「REAL」になるはずで、文脈として述語は「含んでいる」となるはずです。

このように主語と述語の関係を確認します。そうすると本来表現したい、文意に適切な言い回しが「くっきりと」わかるようになり、たとえば

〔改善・段落2〕このデジタル信号「REAL」は「CENTER OF BANDWIDTH OF INTEREST(希望波の帯域幅の中心)」を中心とした無線変調波として、本来の伝送情報成分を含んでいるものです。

というかたちに修正できます。こうすれば「REALは|含んでいる」という主語と述語の関係になります。

繰り返しますが、「文がややこしくなったら、主語と述語を確認する」くせをつけておくと良いでしょう。

読点「、」を適切な位置に打つ

読点(テン)も分かり易い文章を書くために重要なものです。しかし、あまりにも、多く、読点を、打ってしまうと、結局は、文節を、分けることと、同じとなるため、逆に、意味が通じにくく、なりますし、文としても、稚拙に、なります。

ネットで調べてみると、読点位置の明確な規定は無いようです。これも他人の文章(著名な小説家の小説などが良いでしょう)でその構造を解析してみるとか、何度も推敲して適切な読点が打てるように訓練していくことが必要です。簡単な例ですが、

〔例1〕そういう、私も未だに読点を、打つべき適切な位置に悩み続けており修行中、というところです…。

〔例2〕そういう私も未だに読点を打つべき適切な位置に悩み続けており修行中というところです…。

〔例3〕そういう私も、未だに読点を打つべき、適切な位置に悩み続けており、修行中というところです…。

さて、どれが読み易いでしょうか。

図7. 二重否定の論理的構造

長い言い回しは使わない

長い言い回しは理解を妨げる要因になります。たとえば

〔悪例〕「作り直しなしに目的の性能を発揮させることができる」

「させる」を生かしたいがため、どうしても受動形の表現になってしまい、言い回しが長くなってしまいます。そこで

〔改善〕「作り直しなしに目的の性能を実現できる」

とすればすっきりして、理解し易い表現になります。「発揮できる」のままでもよいでしょう。また

〔悪例〕「24 mV p-pより高い電圧レベルに容易に設定することができます」

も言い回しが長いので、

〔改善〕「24 mV p-pより高い電圧レベルに容易に設定できます」

と修正すればすっきりします(これは文脈によりますが)。

二重否定は使わない

一例ですが「システムが起動しないということは無い」という構文を、二重否定といいます。口語ではよく使うものでしょう。これを論理的構造で書くと、図7のようになります。

このような作文は誤解のもとです。結局は図7のように単純なる肯定文で書けるわけですから、「システムは概ね起動する」とか「システムはときどき起動する」などと作文すべきです。小説など情緒表現では、二重否定は必要かもしれませんが…。

ずらずら書かずに中・小見出しを入れる(箇条書きも利用する)

書籍でもよく見かけますし、Webページでもよくありますが、数十行にわたって文字を延々と並べてある文章を見ることがあります。非常に興味をもっている人ならがんばって読むでしょうが、ゆっくり読む時間がない、ざっと把握したいなどの場合は読む気が失せてしまいます。見た目も非常に重くなります。そういう私もそのような文を読むことはとても苦手です。ということで、すくなくともここまで書いたこの程度の行数を並べるだけで、「なんだか読むのに疲れるな」と感じるのではないかと思います。

そこで中見出し(節としてわける)とか、小見出しを用意して、そのブロックで何を伝えたいかを要約したかたちで、その見出しに書き表しておきます。途中に箇条書きで入れるのも良いでしょう。たとえば

- 見た目も文章全体が整理されたかたちに見える

- 軽快に見せることができる

- 見出しでそのブロックで伝えたいことを読者に明確に伝えられる

- 理解度も向上する

とすれば分かり易くなります。これはパワーポイントでも同じですね(図8)。見出しを入れること以外にも、文章に「改行と段落落とし」を多めに入れておくとすっきりしますし、理解度も向上します(本技術ノートではレイアウト・ルールにより、段落落としは入れていませんが)。一行空けることも良いでしょう。

全体でひとつの論旨(いいたいこと)にする

文章全体で一つの論旨を背骨として、それにそって全体を構成すべきです。ふたつの論旨の混在や、ひとつの論旨でもそれを肯定したり否定したりすると、読み手が文脈を理解しづらくなります。私は「文章に串を通す」という言い方をしています。

ストーリー展開はフローチャートのように流れるように

文書のストーリーについても、一つの論旨を背骨として、フローチャートのように、論理展開に齟齬がない(そごがない:食い違いがない)ように、流れるように作文していくと良いです。場合によると下書きをプリントして、各部分をブロックとしてペンで囲み、それぞれを矢印でつなぎ、擬似フローチャートにして作文した論理の展開を確認するものいいでしょう。

論理展開の構成方法として「起承転結」型とか、「三段論法」型など、(これらは古典的かもしれませんが)いわゆる「フレームワーク」といえるものがあります。詳細は専門の解説を確認していただきたいのですが、このようなフレームワークに従って書き進めることで、説得力のある文章を作成できます。

「はじめに」に示した「司法試験予備試験」の話題のように、話しの腰を折るようなストーリー展開、つまり注意がそがれる/注意が続かなくなるような展開も避けるべきです。別の節や、脚注とかコラムに譲ることが適切な手段でしょう。

まとめにかえて4小曲…

「技術書を書くうえでいちばん重要視していることは何か」と聞かれたら

だいぶ前になりますが、ある方から聞かれたことがあります。「技術書を書くうえでいちばん重要視していることは何ですか」。即座に私が答えたのが「分かり易い文章を書くことですね」ということでした。質問された方は、想定していた答えとだいぶ異なっていたようで、戸惑っていらしたようでした。

たしかに論理的/理論的/技術的に正しく記述することはとても重要です。しかしそこばかりに囚われていると、人に伝わる 文を書くことができません。論理的/理論的/技術的に正しいことを十分に検証したうえで、「人に伝わる、分かり易い文章を書くこと」がいちばん大事だという趣旨なのでありました。

図8. パワーポイントを例にして伝えるテクニックを考える

文章を書くための参考書

技術文書を書くときに参考になる参考書 [4]を図9に示します。とある日、とある資格試験の論述試験対策サイトを読んでいるとき、良い参考書は何々…と書いてあるのを見つけました。「これを購入しよう」と確認していったら、「購入済み」であることが分かった(汗…)という後日談つきの参考書です。

今回、この記事を執筆するにあたっては、同参考書は参照せずにおこないました。執筆後にあらためてぱらぱらっとめくってみましたが、同じようなことが書いてあります。薄い本ですが充実しているので、ご覧になると良いと思います。

趣向を変えた日本語ネタでしたが

このように今回は趣向をかえて、「日本語ネタ」を取り上げてみました。どのようにすれば分かり易い日本語表現が可能かということを、データシートの翻訳と校正を例として、その経験から編み出した自分のテクニックをご説明いたしました。

これが皆様の日々の文章作成、それも「伝わり易い文章」作成のための一助にでもなれば幸いです。

この技術ノートでも…

この技術ノート・シリーズも、このような点を十分かつ何時も注意し、何度も推敲し、皆様に「分かり易い文章表現」の技術資料としてご提供させていただいております。

参考・引用文献

[1] https://ja.wikipedia.org/wiki/司法試験予備試験

[2] 電子回路技術研究会; OPアンプ大全, CQ出版社

[3] https://ja.wikipedia.org/wiki/黒部ダム

[4] 永山嘉昭, 日経BP; 文章・表現200の鉄則, 日経BP社

図9. 技術文書を書くときに参考になる参考書 [4]

著者について

デジタル回路(FPGAやASIC)からアナログ、高周波回路まで多...

この記事に関して

{{modalTitle}}

{{modalDescription}}

{{dropdownTitle}}

- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}

- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}

-

{{newProjectText}}

{{/if}}

{{newProjectTitle}}

{{projectNameErrorText}}